|

各市發展改革委,省人民政府各委、辦、廳、局: 《山西省“十三五”新能源產業發展規劃》已經省人民政府同意,現印發給你們,請認真貫徹執行。 附件:《山西省“十三五”新能源產業發展規劃》山西省“十三五”新能源產業發展規劃 一、當前形勢 (一)能源發展形勢 1、國際能源發展態勢 長期

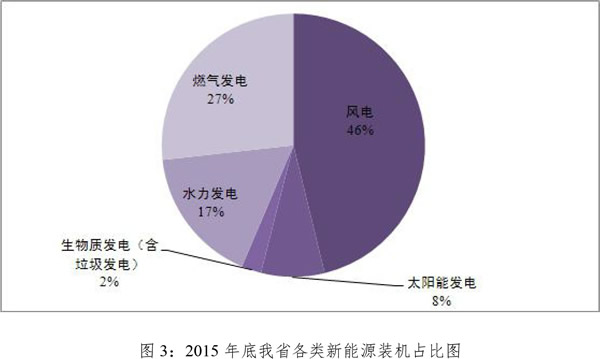

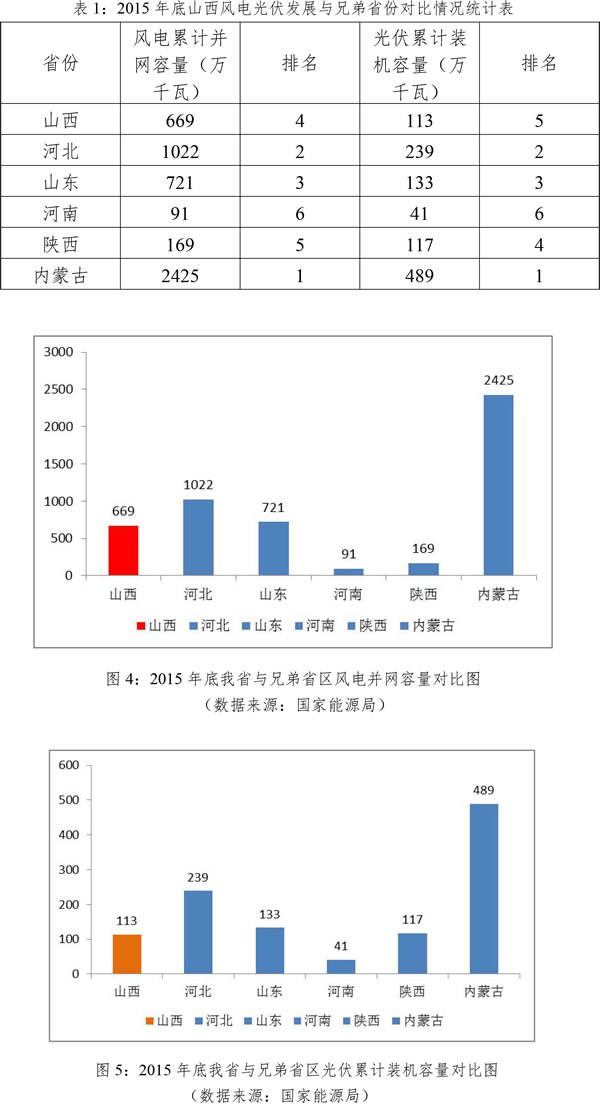

創新驅動發展。注重模式創新和機制創新,實現了全省能源結構優化,新能源占一次能源消費比重從2010年的不足1%上升到3%。在全國新能源發展普遍棄風棄光的情況下,我省實現了少棄風(2.47%棄風率)、零棄光。風電方面,我省啟動了北部三市晉北風電基地建設和南部低風速開發,實現了規模化開發,占新能源總裝機容量的46%。光電方面,我省實現了零的突破并迅速增長,裝機容量占新能源總裝機容量8%,有序推進了集中式地面和分布式電站的建設,并通過市場競爭方式,選擇優質企業啟動了大同市沉陷區光伏領跑者基地。光伏扶貧方面,我省創新啟動了汾西縣、大寧縣、吉縣和天鎮縣、渾源縣的光伏扶貧,推動了光伏開發與采煤沉陷區治理、農業發展、扶貧事業和光伏產業升級相結合,統籌推進生態環境治理、農民增收和光伏產業發展,為全國采煤沉陷區和扶貧片區起到了示范作用。煤層氣綜合利用方面,我省具有全國三分之一煤層氣資源,堅持高效安全利用原則,推進煤層氣發電和民用,氣化人口1200萬。地熱能開發利用方面,推進利用中深層地熱能向太原市經濟開發區等區域冬季供熱,實現了零的突破。同時,積極開發利用淺層地溫能,在太原、大同、朔州、忻州、晉中、臨汾、運城和長治等市的應用面積約為360萬平方米。城市新能源綜合開發利用方面,我省不斷提高新能源在城市用能的替代作用,推廣太陽能、地熱能、生物質能等新能源綜合利用,啟動了西山生態產業園區創建國家新能源示范園區,將開發利用新能源與資源型城市轉型和旅游業開發相結合,實現了綠色低碳發展。  管理規范建設。“十二五”期間,一方面,我省嚴格按照國家能源局風電擬核準計劃和光伏年度規模計劃執行,對納入計劃的項目進行規范管理和定期跟蹤;另一方面嚴格依據規劃執行,合理安排開發布局、開發規模、年度計劃申報和項目審批,有利推進了風電和光伏發電等新能源項目的建設。2014年,我省出臺了《山西省人民政府關于加快促進光伏產業健康發展的實施意見》(晉政發〔2014〕4號),積極引導各地區光伏產業有序協調發展。 開發帶動制造。我省圍繞新能源開發市場形成了以風電、光伏和煤層氣等3大裝備制造為核心的新能源產業鏈。風電裝備制造已形成了整機制造、發電機、齒輪箱、主軸、控制系統、法蘭、塔筒、輪轂等較為完備的產業鏈,其中太重自主研發了1.5兆瓦、2兆瓦、3兆瓦和5兆瓦等四種機型,2015年實現產值15億元,在全國數十家整機制造商中屬于新進入的企業;永濟、汾西重工在發電機等領域奠定了行業領導地位;定襄法蘭形成了產業集群。光伏裝備制造以晉能和潞安等集團為引領,形成了從原材料、硅棒和硅錠、電池片、組件到發電系統垂直一體化的產業鏈,太陽能組件年產能達到1.2GW,通過了國家太陽能光伏產品質量監督檢驗中心組織的“領跑者”認證測試,標志我省光伏產品邁入了國家光伏產品領跑者行列。 2、存在問題 新能源發展落后相鄰省份。“十二五”期間,通過“規劃引領、創新驅動、管理規范、制造帶動”等舉措,我省能源結構不斷優化、開發建設更加有序、開發與制造協同發展。但與同期全國新能源發展的情況相比較,我省的風電裝機占全國裝機總容量1.29億千瓦的5.2%;我省的太陽能發電裝機占全國裝機總容量4318萬千瓦的2.6%。與同期河北、山東、河南、陜西、內蒙古等兄弟省區的新能源發展情況相比,風電累計并網容量排名第4位,太陽能累計裝機容量排名第5位。  能源結構中新能源占比不高。“十二五”末,我省新能源開發取得了長足發展。但由于我省煤電裝機基數過大,非化石能源占一次能源消費比重僅為3.05%(全國為12%),我省可再生能源裝機容量1061萬千瓦(新能源裝機容量為1449萬千瓦,燃氣發電裝機388萬千瓦,可再生能源不包含燃氣),約占全國可再生能源發電總裝機4.8億千瓦的2.2%。《山西省應對氣候變化規劃(2015-2020)》提出,新能源在能源結構比重還較低,未來非化石能源比重提升任務比較重。預計2020年,我省非化石能源消費比重將達到5%~8%。 電網配套機制不協調。從外送通道看,目前僅有2011年投產的特高壓輸電線路“晉東南~南陽~荊門1000千伏特高壓試驗示范工程”(500萬千瓦外送能力),外送通道能力建設嚴重不足。從本地消納市場看,受到國家調整產業政策的影響,煤化工、電解鋁等產能過剩,工業經濟增幅回落較大,電力負荷增長的需求不樂觀。2015年我省發電裝機達到6966萬千瓦,全社會用電量1740億千瓦時,用電需求下降。全省發電設備機組利用小時數3737小時,同比下降596小時。從新能源行業發展情況看,部分項目的配套送出工程未能及時納入電網規劃,尤其是跨區域電力工程協調時間較長,使得電網配套送出工程項目前期和建設工作滯后。 產業要素環境不完善。新能源開發初始投資較高,電價補貼呈下降趨勢,技術研發需要不斷加大投入資金,新能源投資短期內收益不明顯,與浙江、江蘇等省相比較,我省新能源發展缺少省內補貼政策,缺乏新能源產業引導基金,新能源扶持政策還需加大。雖然我省新能源產業隨著市場需求、電網架構、信息產業等發展不斷壯大,但科研人才方面尚存在供需不足,制約了我省新能源產業發展的創新步伐。 產業發展體制機制不健全。2014年以來,我省各市縣新能源項目開發積極性普遍高漲。受國家新能源規模指標管理政策影響,一些建設條件良好的項目不能滿足足量開發;各市新能源規劃研究滯后,個別區域目前仍存在無視資源條件圈地,影響新能源統籌開發;分布式能源應用機制尚未形成,企業和民眾認識不足,發展意愿低,制約了分布式能源發展;新能源并網機制尚待完善,供需雙方還尚未形成成熟的市場交易機制。 技術產品市場競爭力不強。我省新能源企業開發利用起步較晚,進入市場時間短、產業鏈發展不均衡,企業核心競爭力不強,在全國范圍內缺少實力強大的一線新能源裝備制造企業。

|