戴森球——宇宙終極能源 太陽能未來發展的新方向

鑒于在我們賴以生存的地球上,資源正逐漸枯竭,同時我們還面臨著能源需求和生存空間與日俱增的問題,造戴森球看起來是個很好的長期計劃。

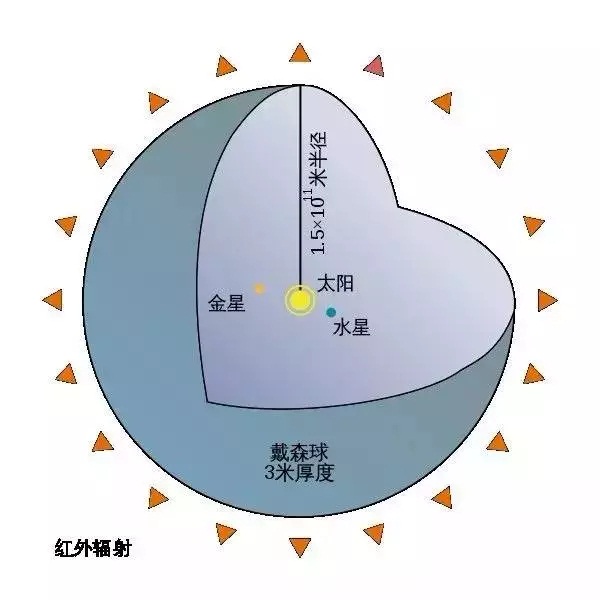

戴森球的概念源自數學物理學家弗里曼·戴森。在他的假想中,戴森球是由太陽能收集器(或太空棲息地)組成的一個包圍著恒星的殼體。在這個模型中,所有的(至少大部分的)能量會輻射至接收面,然后被加以利

戴森球是未來最好的選擇?

我們建造的戴森球規模

一旦第一階段建設完成后(即水星階段),我們可以利用這一階段的能量用于其他方面,比如百萬級規模的超級計算機,為探索星際建設大型驅動,或繼續建立和維護戴森球。

有趣的是,阿姆斯特朗認為第一階段的能量足夠為我們服務了,但其他學者例如桑德伯格建議我們應該繼續研究下去。但如果要深入研究,我們就必須拆解更多的行星。桑德伯格聲稱,無論太陽系的內外層,都包含足夠可用資源用于建造一個完整的各種形式的戴森球體,半徑為一個天文單位(約42千克/平方米)。顯然,我們想要真正達到可以駕馭恒星能量的文明程度,就必須沿著這條路走下去。

那么為什么要沿著這條路一直走呢?因為,很有可能我們對于計算能力的需求變得越來越大。很難預測后奇點文明或后生物文明將如何利用如此巨大的計算能力,應該是類似祖先模擬,甚至在宇宙中創建虛擬宇宙這方面的用途吧。另外,一個高等文明也許就是想要盡可能多地創造出真實的個人經歷(出于一種功利主義需求)。無論如何,數字生存將出現在我們的將來,那么計算能力必定成為我們最寶貴和最渴求的資源。

不管我們是建立一個小型陣列或覆蓋整個太陽的結構,必須明白的是,構造一個戴森球的想法不應該再來源于科幻小說或我們對遙遠未來的夢想。它像其他太空探索項目,如太空電梯或者火星地球化,我們應該認真考慮把這個項目歸進我們太空探索和工作的計劃中。

因為隨著地球環境的日益惡化以及我們對居住空間和資源不斷增長的需求,我們可能沒有其他選擇。

作者:喬治·德沃斯基 來源:無所不能 責任編輯:wutongyufg

太陽能發電網|m.www-944427.com 版權所有