光熱發電的真相

曾經由于成本過高而被市場唾棄的太陽能熱發電,如今再次成為市場熱點

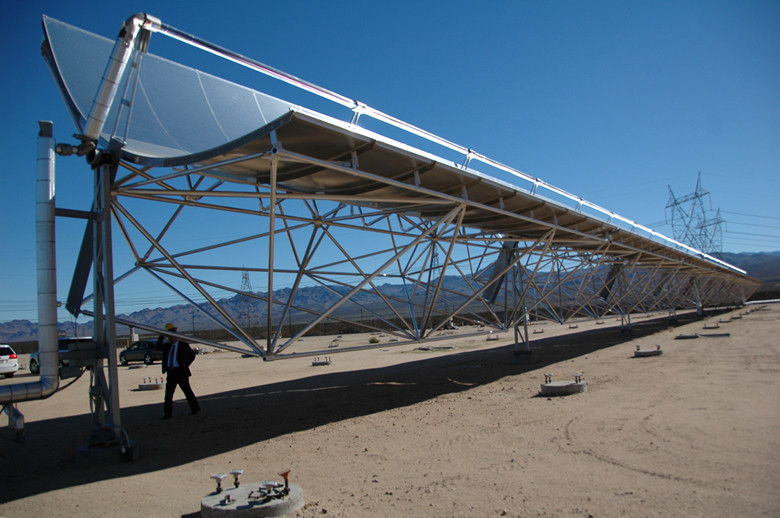

要特別說明的是,碟式斯特林太陽能發電和有的聚光光伏(CPV)技術,采用約50-100平米的碟式聚光系統。碟式斯特林太陽能發電效率在22-32%;聚光光伏在聚焦太陽光500倍左右時它的光電轉換效能介于36-40%之間,光電模組的效能在22-28%之間。這兩種技術的“光—電”轉換效率遠高于普通太陽能光伏、太陽能槽式和塔式發電技術的效率,但目前這兩種技術都沒有得到大規模推廣,而效率小得多的光伏反而發展得風生水起,其主要原因就是聚光器成本太高,下降無門。目前,聚光鏡普遍采用玻璃鏡和鋼結構和跟蹤太陽的形式。而玻璃和鋼材已經是大規模生產的材料,生產技術已非常成熟,通過技術提高降低材料成本的空間十分有限。此外,玻璃和鋼結構在惡劣的大氣環境里跟蹤太陽(有運動部件),既要抵抗惡劣的環境又要保持跟蹤精度和反射率,要想降低成本非常困難。如果今后沒有破壞性的創新技術出現,聚光器仍然采用玻璃鏡和鋼結構的形式,那么,對太陽能熱發電的成本下降空間沒有樂觀的理由。

此外,由于日夜變化和季節變化,太陽能熱發電站即使采用大規模儲熱也面臨頻繁起停的問題,這對整個系統——尤其是熱機的穩定性、可靠性和壽命提出了更高要求,汽輪機將長期處于非設計點工作——這時熱電轉換效率比設計點低,而經常起停對汽輪機的壽命是嚴峻考驗。這毫無疑問會增加太陽能熱發電站的成本(系統效率降低,間接增加發電成本)。

光熱發電能做到“天時地利人和”嗎?

太陽能熱發電,最根本的就是需要有好的太陽能資源,利用才有意義。但是,根據SolarGIS提供的中國太陽能資源分布(筆者曾對多個測量站的數據和SolarGIS數據做過比較,精度較高),除了西藏地區以外,DNI大于2000kWh/m2y的地方并不多,DNI資源在2000kWh/m2y左右的地方均位于我國西北地區。而我國西北地區生態環境脆弱、干旱少雨、水資源貧乏、多風沙、冬季氣溫寒冷,且同樣遠離用電負荷中心。

實際上,國內已經建成了多個示范項目(海南、蘭州、內蒙、青海、三海關、延慶等),有一些項目已經拆除,國家投資的和民間投資的系統都有。經過試驗,這些項目的“光——熱”轉換效率到底達到多少?年產生蒸汽時間能夠達到多少?有的項目還發電了,其“光——電”轉換的效率和發電成本呢?也許由于涉及商業秘密的原因,這些數據極少公布。但根據國內公開發表文獻中的數據(webofknowledge數據庫中查詢的文獻),國產某槽式聚光器回路的光熱轉換效率低于50%。而從非公開渠道獲得的信息顯示,某已建成熱發電站的“光——電”轉換效率低于10%(有的項目更低),而發電成本接近1.5元/度。

太陽能確實是取之不盡、用之不竭。但以聚光熱發電的形式利用太陽能,對太陽資源嚴重依賴。沒有好的太陽能資源,很難說孟子曰:天時不如地利,地利不如人和。孟子當時說的是古代戰場,理論上天時、地利和人和都可能成為戰場上改變戰局的因素。但對于太陽能熱發電來說,雖然沒有規定什么樣的太陽能資源和環境條件能建和不能建電站,但天不時和地不利的因素將深深地影響發電的成本。

作者:吳治永 來源:無所不能 責任編輯:wutongyufg

太陽能發電網|m.www-944427.com 版權所有