從銷售冠軍到債臺高筑,英利會否成為下一個尚德?

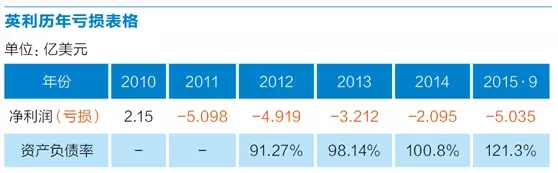

連年虧損,高負債率,公司治理每況愈下——苗連生和他的英利看起來岌岌可危。曾經的光伏巨頭是如何一步步落敗市場的?英利會成為下一個尚德嗎?

兩敗俱傷

天威集團在2007年一系列動作讓英利倍感不安,上游材料多晶硅開始被天威集團掐在手中。曾有媒體報道,兵裝集團董事長尹家緒說:如果不能奪回對天威英利的股權,則要用“央企的打法”,支持天威集團在其他地方將太陽能電池和太陽能多晶硅一起發展。“我們從來不受人擺布!”尹家緒這樣說道。

2007年,天威保變持股51%天威四川硅業有限責任公司。同年,在四川注冊天威新能源控股有限公司及天威新能源(成都)光伏組件有限公司。

2008年1月,天威保變與樂山電力(51%)注冊資本5億元共同組成樂電天威,天威保變控股49%。

多晶硅大省四川幾大多晶硅巨頭背后均有天威的身影。

英利緊跟其后。在樂電天威成立后僅僅隔了兩個月后,英利便宣布成立六九硅業有限公司,該項目公司注冊資金1.9億美元,項目總投資126億人民幣。

英利迫切成立六九硅業,一方面是由于多晶硅在2007年暴漲,英利看中多晶硅產業的潛力,而另一方面,則是因為作為原料的多晶硅昂貴,英利無法忍受從上游端便受制于人。

有接近英利高層人士對記者透露,2007年9月,苗連生已經在秘密籌備硅料場,并起名“籌糧處”。

除在上游原材料硅料的硬碰硬之外,2010年12月,天威集團擬在澳大利亞建設太陽能電池工廠,而當時有媒體公開報道指出天威集團此舉“意在沛公”,稱該項目并不成規模,而實質上要借機向英利集團示威,加碼天威英利股權爭奪戰。

工程建設需要時間,不論是天威集團,還是英利都沒有料想到兩年后的多晶硅大敗局,在這場敗局中,天威系遭受幾近滅頂之災,而英利也元氣大傷。

2011年,是讓整個光伏產業人難忘的一年。也是在這一年,英利開始走上連續虧損的道路。

先是多晶硅價格崩塌。2009年,多晶硅價格已經在300萬元/噸急轉而下,到達2011年上半年價格約為每噸60-80萬元,而2010年剛投產的六九硅業曾宣稱,六九硅業投產后生產成本業績達到每公斤28美元,而滿產后生產成本每公斤22美元。

令人意想不到的是,到2009年下半年,多晶硅價格急轉直下,呈現出斷崖式下跌。進入2012年價格已經低至12萬元左右。截至2015年12月,國內企業對外報價平均在11.25萬元/噸左右。

天威硅業于2014年1月2日宣布破產,欠母公司天威保變債務達8億元無力償還。新光硅業3年虧損額高達11.5億元,與2014年8月申請破產。2014年11月17日,天威保變控股49%的樂電天威資不抵債宣告破產,截至2013年年底,樂電天威債務總額21億元。

天威集團敗北新能源,而英利的六九硅業才剛剛投產一年。在上游原材料多晶硅的斗爭中,兩大集團兩敗俱傷。

根據2011年英利第四季度財報,六九硅業虧損22億7千5百萬元,商譽減值2.7億元。

有分析指出,六九硅業的失敗不僅僅是多晶硅價格下跌所導致。核心技術并沒有吃透導致生產成本一直居高,并未真正到達預期價格也是六九硅業失敗的重要原因之一。再加上,由于污染問題嚴重,保定市政府為治理大氣污染,強制要求六九硅業在2012年10月18日停止多晶硅生產線。

對比2010年時英利尚能實現2.15億美元凈利潤,雖然2011年英利全年光伏組件出貨量同比增加51.1%,在這樣優秀的成績下,公司整體卻難以維持盈利,開始首次出現大幅度虧損。

作者:趙宇航 武魏楠 來源:能源雜志 責任編輯:wutongyufg

太陽能發電網|m.www-944427.com 版權所有