范征:電力交易是解決新能源消納的一個柔性方法

編者按:2016年12月22-23日,由太陽能發電網、《太陽能發電》雜志主辦的“2016首屆中國分布式光伏品質建設高峰論壇”在京舉行,論壇以“光伏的品質主義”為主題,20多位來自電力、建筑與光伏行業的專家和學者,圍繞分布式光伏的市場秩序與可持續發展問題進行了深入的探討。

從能源交易的時間尺度講,可以是期貨,在半年、一年甚至兩年前買兩年以后的電。我聽到最夸張的一個故事,就是法電集團跟多家售電客戶簽了24年的合同,鎖定24年的價格。

另外,還有電力系統需要的一些調頻容量競標,新能源裝得越多,這些需求就越大。所以,我們認為,盡量讓新能源在本地區安裝、本地區消納,也就是我們提倡的分布式。如果要從遠端運輸能源,那在兩端都需要配調節設備,成本就是雙倍的。

在歐美,實時的競價可以到實際物理交割前15分鐘,這在歐美已經實現20年了。因此,從電力交易的技術或者理念上而言,我們國內確實還存在一定的差距。

前一段時間,我們去大連看了一個200兆瓦的儲能項目——液礬電池的,遼寧電網為了上這套系統,每度電的成本都有所提高,大家可以想像這種系統服務的成本有多高。

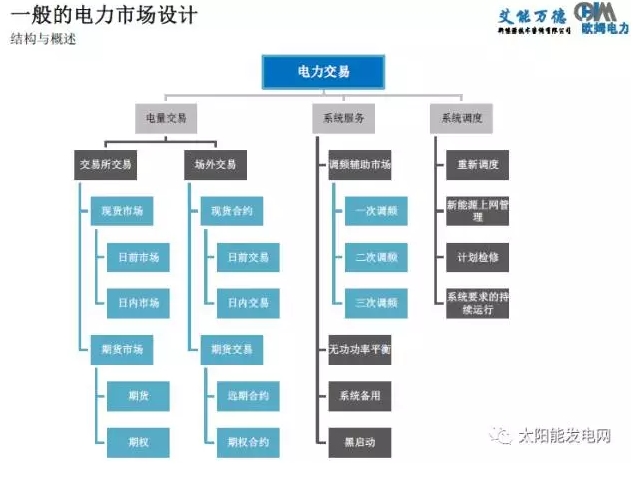

還有一些場外的交易。現貨市場和期貨市場分別由交易中心的不同機構來做。那么,什么叫場外交易、什么叫場內交易呢?

現在我們國家也成立了幾十個交易中心,跨區交易的組織方就是北京電力交易中心和廣州電力交易中心。另外,電力是商品,最終一定要進行實物交割。但有時候也可以不進行實物交割,比如變成一種金融衍生品,期貨就是這樣一個概念,大的發電集團把自己的電量拿到期貨市場去交易,除了賺發電量,還有可能多賺。

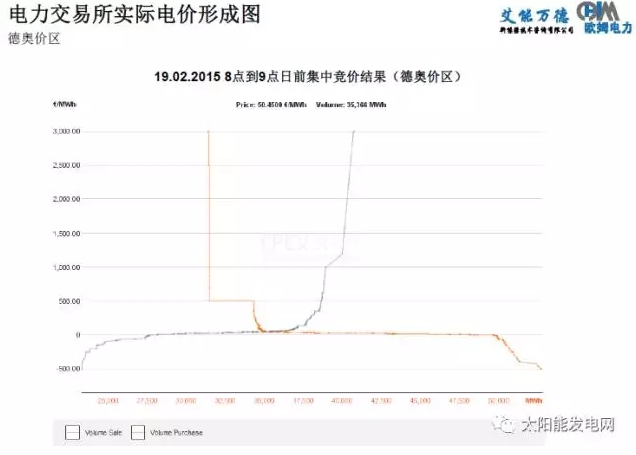

電力市場改革之后,如果大家用一種邊際成本統一出清的方法去進行市場競價,最后會發生什么情況?

如果需求高、負荷高的時候,邊際成本低的一些發電設備,比如核電、燃煤發電,可能就先競到價。負荷高時,大家都可以在里面,但如果負荷低,只有邊際成本比較低的幾種發電形式是可以競到價的,等于是把其他邊際成本高的能源形式擠掉了。

但是,如果新能源進來,可再生能源進來,就是另一個情況了。為什么?

美國人里夫金先生寫了一本《邊際成本為零》的書,指的就是新能源——風電、光伏在未來大規模安裝之后,雖然初期安裝成本很高,但后面使用時的邊際成本實際上等于零,或近似于零,它沒有燃料價格。也就是說,新能源賺的是補貼的錢,不是賺的度電發電的錢。

所以,這個時候就可以去競價了,可以把整個競價拉低,這是導致歐美很多大的能源集團把虧損的火電業務打包出售的原因之一,這導致了很多的市場變化。

所以,我們未來電力市場的改革是不是會朝這個方向發展,我不敢打保票,但現在有些地方已經在研究邊際成本統一出清方法了,最后的結果可能就是這樣。

從我們拿到的一些實時數據來看,以其中的一些交易方法,需求和發電量最后會結合成一個點,也可以說是出清的點,報價在此以下的就可以出清,在此以上的就賣不出去了,這是歐美十幾年來、二十年來,一種成熟的、理想的電力市場交易狀態。當然,德國、法國、瑞士每個地方都不同,但如果熟悉市場的人,熟悉市場交易的交易員,就可以了解競價參與者的機組有多大,以及競價的習慣,可以猜測出來。

這個時候電價,就近似于實時電價了,15分鐘一個價格,時高時低,比如在一個時段一個兆瓦時最高可以達到65,最低可以達到35歐。

作者:范征 來源:太陽能發電網 責任編輯:dongyiqiang

太陽能發電網|m.www-944427.com 版權所有