售電公司參與電力交易的三個步驟之申報電量

在電力市場化改革的推動下,全國范圍內售電公司如雨后春筍般成立,但截至目前,絕大多數的售電公司還未參與市場交易。售電公司要想要參與電力交易,大致要經過以下三個步驟:一是申報電量,二是競價配對,三是確定價格。

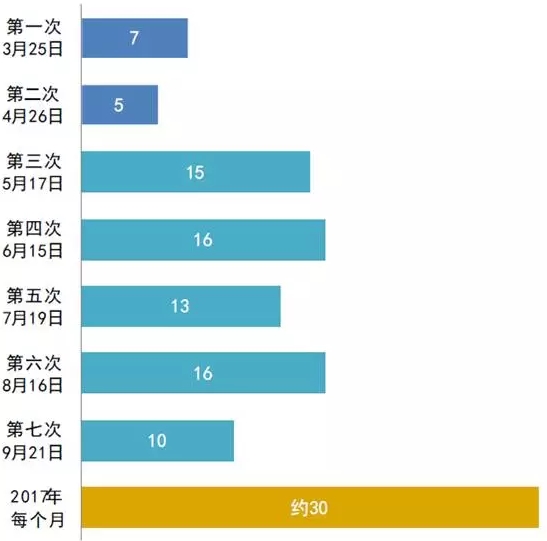

一是需要預測的時間段長度。時間跨度越長,不可控的干擾因素越多,購電成本也會隨之增加。例如在2016年廣東的月度競價中,最初參與的各方只需要預測幾天的發用電量,比如3月份的集中競價發生在3月25日,這時候距離3月份結束只有7天,因此需求方只要預測出未來7天的用電量就可以了,難度相對較小。但從5月份起,每月的集中競價提前到了月度中旬,這就要求用戶方預測出下半個月約15天左右的用電量。而在廣東2017年的電力交易規則中,政府要求用戶“在每月月度集中競爭交易的2個工作日前,申報次月的用電需求。”也就是說,電力用戶需要預測自己下個月全部30天的用電量。(見下圖)

顯然,需要預測的時間段越長,就標志著中間出現不可控事件的幾率越大(如氣溫驟升或驟降),這無疑增加了電量預測的難度,也增加了預測失準、購電成本增加的可能性。

廣東競價的時間越來越提前,需要預測的電量天數呈現上升趨勢

二是允許的電量預測誤差范圍。交易中心對誤差的容忍度越小,用電側交罰金的幾率就越大,購電成本也就越高。例如廣東最初沒有給2017年的新交易規則設置允許的預測誤差范圍(后調整為±2%),也就是說,只要出現了誤差就會被罰款,鑒于預測的誤差是不可避免的,因此,在這種情況下,偏差電量罰款已經不是交不交的問題,而是交多少的問題。這種嚴厲的懲罰機制會大大抬高了售電公司的購電成本,甚至使得一些售電公司出現了虧損的可能性。

三是電量偏差的結算周期。結算周期越短,容錯率就越小,購電成本就會上升。目前,偏差電量的結算周期主要有兩種,一是按年結算,另一種是按月結算。

按年結算,也叫“月度滾動”,指的是每個月的誤差可以進行正負抵消,到了年底再一起清算。比如說,一個售電公司,4月份用電量比預測申報的少用了500度,而5月份又比多用了1000度,這樣的話,這兩個月總的總誤差就是(-500)+1000=500度。

而按月結算,也叫“月結月清”,在這種模式下,每個月的誤差不能進行正負抵消。比如在上面的例子中,售電公司4、5月份的總偏差電量就是|-500|+1000=1500度。這樣一來,要繳納的罰款也就更多。可見清算周期越短,售電公司購電的成本越高。

作者:領航智庫 來源:能源雜志 責任編輯:dongyiqiang

太陽能發電網|m.www-944427.com 版權所有