分布式光伏發電項目新規解讀

三、納入地方規模指標管理

根據現行政策[3],利用固定建筑物屋頂、墻面及附屬場所建設的光伏發電項目以及全部自發自用的地面光伏電站項目不受年度規模限制,各地區可隨時受理項目備案,項目投產后即納入國家可再生能源發電補貼范圍。

面對分布式光伏發電項目近年來的過快增長,國家對其的態度呈現出從寬松鼓勵向謹慎收緊的轉變。根據《管理辦法》,除了前文提到的業主自建的不超過50千瓦的戶用光伏發電系統之外,所有其他享受國家補貼的分布式光伏發電項目將納入地方規模指標管理。[4]我們認為,對投資者而言,該等規模管理對分布式光伏項目投資建設可能的影響包括:

須關注所投資建設的地區可用年度規模指標情況

納入規模指標管理將使得各地每年新增容量存在上限,因此,投資者須事先了解所投資建設的省份每年新增指標是多少兆瓦,擬投資的光伏電站裝機容量在當年度確定規模范圍內時,才可能取得項目開發權,這對投資者而言實際上是一道隱形門檻,可能影響到投資者的投資戰略和布局。

投資者還須了解擬投資地區是否存在棄光和先建先得情況。《規模管理意見》明確規定:(1) 對于棄光率超過5%的地區暫停安排年度建設規模;(2) 嚴禁先建先得和未批(備)先建,對于部分地區已有的存量先建先得項目,由各地在各自年度規模內統籌解決,不再另行安排規模,不得提前使用其他年度規模[5]。因此,如擬投資地區棄光嚴重或存有大量先建先得項目,其下一年度規模指標將被取消或被擠占,這會對投資者的投資計劃造成嚴重影響。

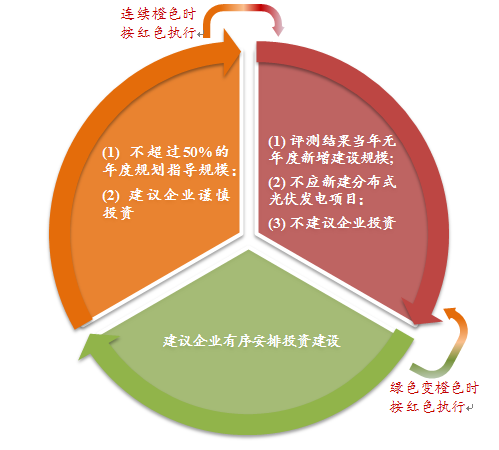

投資者可結合各地評價指標結果選擇投資地區。《管理辦法》延用并進一步明確了現有對光伏電站開發市場環境和投資運營風險的評價體系,將各地分為綠色、橙色和紅色三個等級(如下圖所示),簡言之,某地區如處于紅色監測預警時期,不應新建分布式光伏發電項目;處于橙色監測預警時期,不應超過上年度建設規模的一半,連續橙色和綠色變橙色時按紅色執行。

項目投產前轉讓

針對實踐中頻繁出現的倒賣光伏電站備案文件的亂象,國家一貫對光伏電站投資主體變更有管理要求,明令禁止此類投機行為[6]。然而,由于現行政策并未將分布式光伏發電項目納入規模管理,項目建成后即納入補貼范圍,所以并不是相關法規打擊倒賣路條的真正對象。

此次《管理辦法》明確禁止分布式光伏項目在投產前擅自變更投資方、投資比例或將項目轉讓給其他方[7],我們認為,這是對應于將分布式光伏納入規模指標管理的必然調整。因為設置年度規模指標后,地方能源局對于分布式光伏項目的備案為有限資源條件下的備案,所以形成了事實上的審批權,這就為相關投機主體利用當地資源和渠道取得項目開發權后進行“倒賣”提供了市場空間。我們預計該等規定很可能將在正式發布的《管理辦法》中得到保留,那么,對于非新建而是收購已拿到項目備案的分布式光伏電站項目,各方不得擅自在項目投產前進行交割。

值得注意的是,各地現行政策和實踐操作對于投資主體變更時的管理要求不盡相同,如河北省允許具有合理商業目的的并購行為引起的投資主體或股權結構的變更[8],而青海省則規定了項目建成后長達五年的“鎖定期”[9]。我們也注意到,《管理辦法》也規定了,項目單位不得隨意變更備案內容。確需變更投資主體等主要事項的,應符合相關規定,按程序辦理[10]。可見,對于確因并購、重組等商業目的,須在投產前變更項目投資主體的,各方應提前與當地能源主管機關溝通,并在取得其關于項目投資方變更同意的前提下,方能進行該等變更。

作者: 來源:界面新聞 責任編輯:jianping