BP:逆全球化后,對于能源行業誰是最大的輸家?

所謂逆全球化,指的是與全球化進程背道而馳,重新賦權于地方和國家層面的思潮。本文無意從政治的角度討論逆全球化緣起何時,又在什么節點進一步明朗甚至走向極端,但無疑全球經濟將被此拖累。

今年3月,經合組織(OECD)宣布下調全球2019年全球增速預期,將2019年全球經濟增速預期從3.5%下調至3.3%,全球貿易或將放緩。

4月9日發布的《BP世界能源展望(2019年版)》(以下簡稱“《展望》”)中指出,國際貿易對全球能源系統有重要影響:它支持經濟增長,允許各國多元化其能源來源,如果最近的貿易爭端升級可能會對能源展望造成重大影響。

誰是輸家?

逆全球化必然導致國際貿易的減少以及全球經濟的低迷。《展望》中的備選情景“逆全球化”考慮了貿易爭端增加以及爭端對能源系統帶來的持續影響的案例。

“必須強調的是,在該情景設置中,BP對于一切國家都是一視同仁的,任何國家都有可能受到該情景的影響。”BP集團首席經濟學家戴思攀強調。

具體而言,首先,全球化程度的降低將造成全球國內生產總值增長率的輕微下降(0.3%每年);其次,由于對能源安全的顧慮增加,很多國家為進口能源支付了小幅風險溢價(10%)。

該情景模式下,經濟增速降低使得2040年世界國內生產總值降低6%,國際能源需求降低4%。這些降低集中在外貿密集的國家和地區。進口能源的風險溢價集中在貿易能源(石油、天然氣和煤炭),使得這些能源消費量降低,而可再生能源小幅增長。這一總體模式在國家層面也很明顯:能源需求降低,能源結構向國內自給的能源來源轉變。

然而當以國家的形式考慮能源來源形式時,是否會出于經濟性、便捷性而偏好于煤炭導致氣候問題?“實際上,貿易爭端、逆全球化的情景對于碳排放不僅不會造成負面影響,甚至還有其正面的影響,”戴思攀解釋道,“由于逆全球化的趨勢一直存在,世界經濟增長速度放緩,當2040年時,GDP總規模就不會達到預期的程度,全世界能源需求的總量也沒有那么大,屆時生活標準也會有一定程度的下降,碳排放也將隨之下降。”

“中國、印度這樣的油氣進口大國在逆全球化的情況下,將會減少油氣的進口,但是仍需消費能源,那么就會依賴國內的能源生產,就會考慮到煤炭以及可再生能源煤炭在發展。但是新能源也在發展,兩者在一定程度上可以起到抵消的作用”戴思攀坦言,“在中國,新能源發展的速度將快于煤炭抬頭的速度,所以BP認為在逆全球化情況下,最大的輸家反而是美國、俄羅斯等油氣出口大國。”

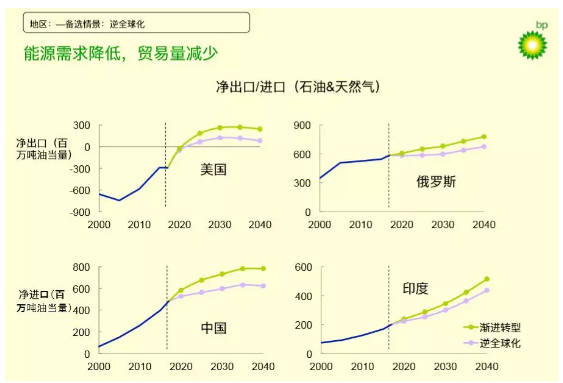

《展望》指出,由于能源需求整體降低,以及處于對能源安全擔憂而更加注重提升國內產量,全球能源貿易急劇減少。這對最大的油氣出口國,如俄羅斯和美國,有重大影響。在“逆全球化”情境下,到2040年俄羅斯石油、天然氣凈出口增量將比漸進轉型情景下低50%。“逆全球化”對美國石油、天然氣的出口影響更加顯著。美國國內消費的天然氣將增加而可再生能源的增長將受擠壓。到2040年,美國石油天然氣凈出口總量只相當于漸進轉型情境下的約三分之一。

在進口方面,主要油氣進口國像中國和印度的能源逆差會比漸進轉型情景小。例如,在“逆全球化”情境下,中國的石油和天然氣進口比漸進轉型情景分別低12%和40%。進口減少主要由于能源消費水平下降和國內可再生能源產量占比上升。

作者: 來源:i能源 責任編輯:jianping