觀察|中國光伏,大躍進、新節點

投資躍進帶來產能過剩、技術迭代加速、國際市場重寫規則,三大變量之下,中國光伏產業走到關鍵新節點

產能躍進的兩大推手資本市場是推動光伏產能擴張的重要動力。

資本市場融資是光伏企業擴產的重要資金來源,這兩年產能擴張加速,與融資規則變化直接相關。

2020年2月,為了增強金融服務實體經濟能力,中國證監會公布《關于修改上市公司證券發行管理辦法的決定》,精簡放寬了再融資條件。對于非公開發行股票的定價和鎖定機制,新規則將發行價格由不低于定價基準日前20個交易日公司股票均價的9折改為8折,將鎖定期分別由36個月和12個月縮短為18個月和6個月,且不適用減持規則的相關限制。

更低的融資發行價,更短的鎖定期,使得參與上市公司再融資的安全性和流動性都大幅增加,加速了光伏企業的融資擴張。有的光伏上市公司即便自有資金充沛,也仍然在資本市場融資去擴張,而不是動用自有資金,并且也非常容易融到錢。

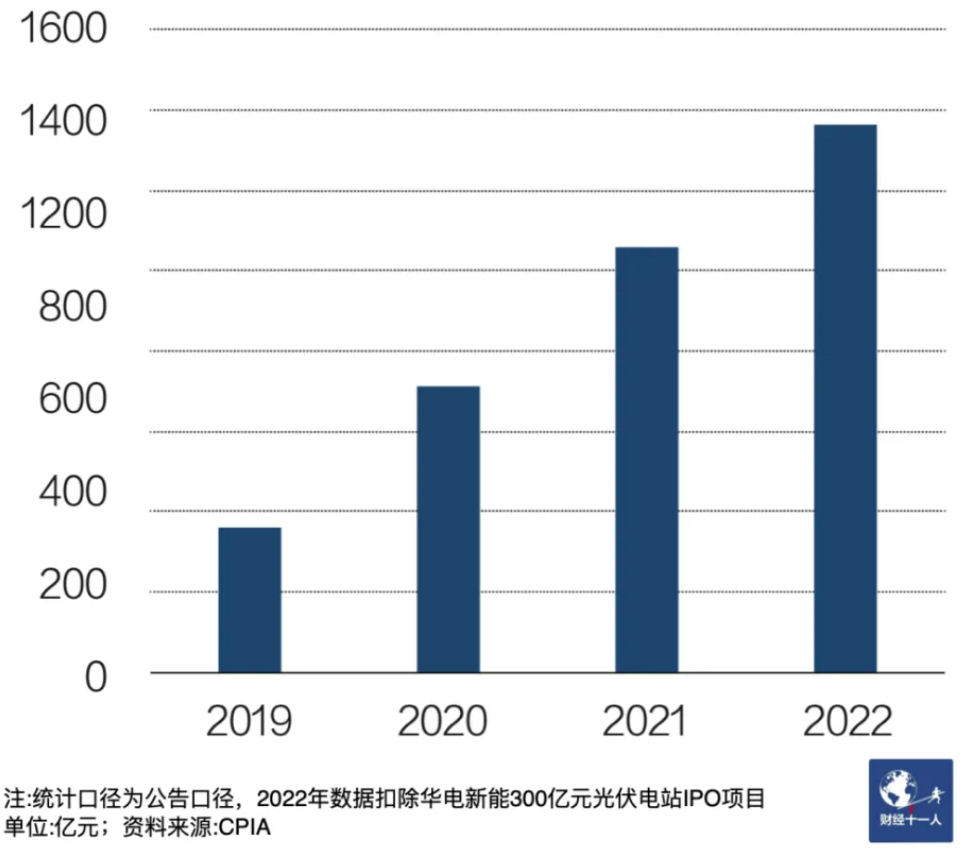

根據光伏行業協會的數據,光伏企業在二級市場通過IPO、定增、可轉債、配股這四種渠道的融資總額在2020年較2019年增長將近一倍,并在2021、2022年繼續保持高速增長,2022年權益融資金額已經達到1362億元,是2019年的將近4倍。

中國光伏企業二級市場融資規模

如今,在行業過剩的風險已經顯現的情況下,募資擴產依然在持續。

部分A股龍頭光伏企業

2023年以來公告提及的擴產及建設規劃

在經濟增長承壓、地產行業頹勢的背景下,光伏、新能源車是當前相對有確定增長前景的朝陽行業。這不僅吸引著投資者和跨界玩家,對地方政府來說,也是優先招攬的行業。

在搶奪光伏產業的競爭中,地方政府開出的條件可謂優厚,最常見的便是為企業代建廠房,這幾乎可以幫企業節約一半左右的固定資產投資成本。不管是行業頭部公司,還是跨界的新手,地方政府都極其慷慨。

2023年5月,組件頭部企業晶科能源的一體化擴產公告引發業界關注,晶科計劃分四期在山西轉型綜合改革示范區投入56GW的硅片、電池和組件產能,總投資高達560億元。

這筆巨大的投資迅速引起證監會關注,并發函問詢。截至2023年一季度末,晶科貨幣資金余額176.17億元,短期借款126.31億元,證監會要求晶科說明項目的具體投入與籌資計劃。

晶科回復說,這輪擴產總的固定資產投資約為320億元,其中包括約150億元的工程建設投資和170億元的設備投資,另外加上約240億元的流動資金需求,總投資為560億元。

其中政府承擔了固定成本的將近一半。晶科回復說,根據與山西綜改區的《投資協議》,綜改區將投資約150億元為項目提供定制化廠房建設。換言之,地方政府承擔了固定資產投資的47%。

其余所需的自籌資金中,晶科預計2023年到2025年的經營所得能夠提供98.21億元,此外還有約300億元的貸款授信額度,以及公司超過1300億元的市值,未來不排除股權融資。

不僅是晶科這種頭部企業會得到地方政府支持,即便是體量較小、在行業里名不見經傳的跨界玩家,只要是做光伏,地方政府同樣趨之若鶩。

2023年1月,一家跨界光伏的企業因與其體量不符的投資引起證監會關注。仕凈科技(301030.SZ)是一家總部位于江蘇蘇州的環保公司,過往主營業務為各類污染治理設備。但在2023年初公告稱與安徽宣城寧國經濟技術開發區管委會簽訂投資協定,建設年產24GW的N型號Topcon電池項目,總投資不超過112億元,固定資產投資不超過90億元。

而這家跨界公司截至2022年三季度末,總資產僅為32.75億元,總負債21.71億元,貨幣資金僅4億元,遠低于項目所需的投資額。證監會因此發出關注函,要求公司說明投資資金測算依據、可行性、建設計劃和財務風險及流動性風險。

仕凈科技在回復中詳細介紹了一期18GW的資源來源:計劃投資75億元,其中固定資產投資63億元。其中廠房基建、機電設施、生活區辦公配套設施等全部由項目所在地政府代建,政府還為項目提供新建項目補貼、設備購置補貼、租金補貼、電費補貼等各種補貼。代建和補貼合計44.3億元,占一期所需固定資產投資的68%,總投資的60%。

項目計劃自籌資金40億元,其中銀行貸款(10億元)、設備融資租賃(10億元)、融資(10億元)、設立專項引導基金(10億元)。而仕凈科自己可能需要花的錢,只有3.5億元的自有銀行存款。

綜合《財經十一人》從相關投資人士及光伏企業了解的信息來看,晶科能源和仕凈科得到的地方政府支持在行業中非常普遍,有的項目通過政府配套投入之后,“企業幾乎不用怎么花錢”。

但政府代建廠房支并非無償補貼。據《財經十一人》了解,這類資金一般是與地方政府招商引資的稅收優惠政策配套實現。

具體而言,地方政府一般會給予光伏企業“兩免三減半”的稅收優惠,即前兩年免征所得稅,三年減半征收所得稅的優惠政策。實際執行時,企業仍需要先繳稅,政府再返還減免的所得稅。而通過政府代建,相當于提前返還了稅收優惠用于建設廠房。換言之,這筆錢實際來自企業被減免的稅收優惠,提前執行,但對企業而言,可以大幅減少項目初期的固定資本投入。

除了直接支持建廠,地方政府支持的另一種途徑是用資源換產業。地方政府有新能源的開發指標,對于急于擴大新能源裝機的電力企業來說是稀缺資源,在補貼退坡后地方政府組織的競爭性配置招標過程中,往往會根據配套建設相關產業來決定招標結果。

根據固定資產投資額度來配套新能源電站開發指標,是地方政府常見的要求。

譬如山西省能源局2022年12月發布的《山西省2022年支持新能源產業發展風電光伏建設規模評審結果》,評審確定了17家企業符合安排標準,其中新能源產業鏈11家,安排規模276萬千瓦。這11家新能源產業鏈企業,包括8家光伏產業鏈企業,投資范圍涵蓋電池、組件、追蹤支架,另有兩家風電產業鏈企業和一家儲能產業鏈企業,根據投資額度不同,這11家企業主導或參與的項目獲得了相應的新能源開發指標。

《財經十一人》從熟悉新能源開發人士處了解,新能源的開發指標是稀缺資源,不能直接倒賣。通過投資建廠爭取到的開發指標,產業鏈企業可以先自己建電站,再出售給發電企業回籠資金,這往往離不開居間方的協調對接;或者產業鏈企業提前與發電企業達成合作,產業鏈企業主導投資建廠,合作的發電企業爭取指標,然后采購產業鏈企業的組件產品。

以新能源產業鏈投資要求配套開發指標此前十分常見,現在開始向其他產業擴散。《財經十一人》獲得的一份文件顯示:2023年1月,黑龍江省發改委在對北魚集團的復函中指出,北魚集團總投資10億元的的黑龍江漁業產業園項目一期已建成,“十四五”期間計劃投資約35億元建設其他項目,按照風光資源跟著產業走、跟著項目走的原則,同意預安排市場化并網“光伏+漁業養殖”項目建設規模100萬千瓦。這一開發中,新能源指標與漁業投資掛鉤。

中國光伏協會副秘書長劉譯陽對《財經十一人》表示,一定要限制、要管住地方政府的手,不能讓非市場的因素成為光伏擴產的主因。一些地方仍在使用資源換產業的套路,企業為了拿電站指標而在當地建廠,這是不符合市場規律的,要嚴格禁止。

地方政府的大力扶持是可持續的嗎?行業處在確定的增長賽道,地方政府需要穩經濟保就業,這都讓扶持光伏項目有合理性。但看到這一點的并不只是個別地方政府,當個別行動變成集體行動,合理性就在降低,過剩的風險已經真實顯現。

一位受訪的頭部光伏企業高管對《財經十一人》警示,當行業進入到拐點,如果政府給予足夠支持,能夠加速技術成熟和產業發展,但如果方向不對,政府的推力可能讓產業走向另一個極端。

作者:韓舒淋 鄭慧 徐沛宇 來源:讀數一幟 責任編輯:jianping

太陽能發電網|m.www-944427.com 版權所有