福建龍巖永定區光伏產業:遍地開花 隱憂不容忽視

2012年7月以來,中央、國務院及國家能源局先后19次研究或發布關于促進光伏產業健康發展和關于進一步落實分布式光伏發電有關政策的通知。我省經信委、發改委等七部門也印發了《福建省促進光伏產業健康發展的六條措施》,要求條件較好的地區建設國家級分布式光伏發電規模化應用示范區、示范鄉鎮及示范村,支持個

2012年7月以來,中央、國務院及國家能源局先后19次研究或發布關于促進光伏產業健康發展和關于進一步落實分布式光伏發電有關政策的通知。我省經信委、發改委等七部門也印發了《福建省促進光伏產業健康發展的六條措施》,要求條件較好的地區建設國家級分布式光伏發電規模化應用示范區、示范鄉鎮及示范村,支持個人利用自有住房的屋頂安裝使用用戶側屋頂光伏發電系統……這些都為新興的光伏發電產業發展創造了良好環境,不少業內人士認為光伏發電產業的春天已經到來。

嘉華農業業主介紹二期太陽能光伏發電工程。

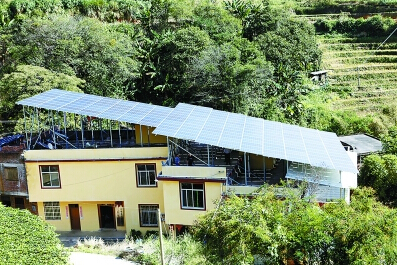

堂堡鄉磜下村光伏太陽能發電板建于村部樓頂。

那么,光伏發電產業發展現狀究竟如何?11月初,記者來到近年來光伏發電產業發展較為迅速的龍巖市永定區進行了采訪。

被看好的光伏扶貧

“下周就可以并網發電了,到時候不僅村集體每年都會有幾萬元的穩定收入,而且入股的貧困戶每個月也都會有一部分收益用于自己的生產生活。”在偏遠的永定區堂堡鄉磜下村,村支書闕培漢指著村部屋頂的電池板說。集中有限的扶貧資金建設屋面光伏電站,用電站較為穩定和長久的收益解決村集體收入和貧困戶的增收問題,磜下村開辟了永定區光伏扶貧的先河。

磜下村有1380多人,村民收入主要靠種植毛竹和外出打工,長期以來不僅村集體收入為零,村民增收也很緩慢,是省定重點扶貧村。

今年,在省下派該村第一書記王霖的謀劃下,村子集中使用省里的扶貧捆綁資金,采取“村委會+貧困戶”的模式,利用村部大樓屋面空地,布設了總面積260多平方米的太陽能電池板,建起了裝機容量42千瓦的光伏電站,創造了當地光伏扶貧的新模式。

王霖告訴記者,這個光伏電站由村委會和村里的9戶貧困戶共同出資建設,共投資32萬元,并網后每年收入大概在6萬元左右,9戶貧困戶每戶每月可以拿到將近150元,持續25年以上,其余的歸村集體所有。另外,考慮到貧困戶的實際困難,這9戶每戶投入的1萬元除了由區農業局補貼3000元外,其余的7000元以村委會名義擔保向金融機構貸款,區農業局還給予貼息。

“這種模式可以說是精準扶貧的一種新方法,前景大家都比較看好。”王霖坦言。

堂堡鄉紀委書記謝學優告訴記者,該鄉是傳統的農業鄉鎮,10個建制村全部是“空殼村”,集體收入為零。鄉里也想了很多增收辦法,但由于受地理條件等的限制,各村的發展一直沒什么進展。目前看來,建設光伏電站收入比較穩定,建好后也基本不用管理,不失為一條可行的路子,準備在全鄉進行推廣。“二三十萬元的扶貧資金發給老百姓一下子就沒有了,如果集中起來搞光伏電站,不僅可以增加村集體收入,還可以逐步改善群眾的生產生活條件,這個辦法可行。”他說。

作者:張杰 馬斌 鄭茜嫻 來源:福建日報 責任編輯:wutongyufg

太陽能發電網|m.www-944427.com 版權所有