芯能科技:備受質疑的轉型之路

披露完“變臉”嚴重的2019年半年報后,芯能科技接連發布了多位董監高的減持公告。

這家從新三板退市后登陸A股的光伏企業,自2018年7月上市以來業績不停下滑,并在業務轉型的道路上備受質疑。此次被股東群起減持也使該公司此前上市時遭人詬病的問題又翻了出來。

上市一年業績大變臉

芯能科技是一家以分布式光伏為核心的清潔能源服務商,公司主營業務包括分布式光伏開發及服務、自持分布式光伏電站運營以及光伏產品制造。

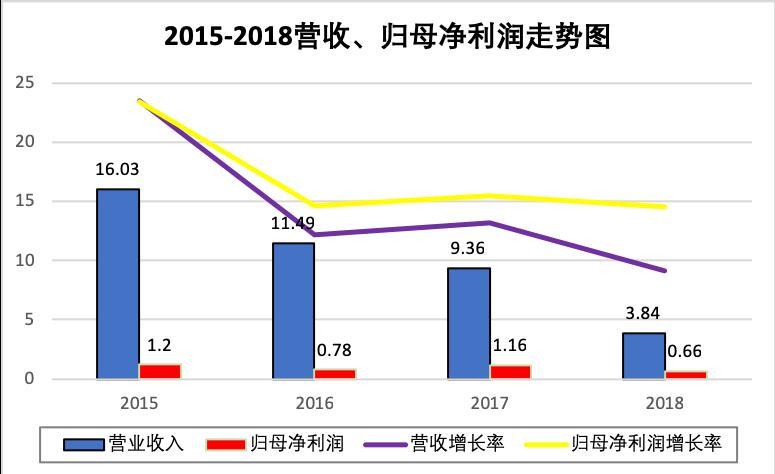

從公開的財務數據來看,芯能科技的高光時刻出現在2015年。當年公司實現營業收入16.03億元,歸母凈利潤1.2億元,此后,芯能科技的營收便一路下滑,2018年實現營收3.84億元,僅為2015年的24%。

與之對應的凈利潤的不斷下滑,2018年公司凈利潤為6616.27萬元,同比下滑58.97%,2019年上半年繼續下滑,僅盈利1316.36萬元,同比大幅減少75.20%。

從毛利率角度來看,2015-2018年公司的主營業務毛利率分別為 16.82%、21.36%和 23.87%,呈持續上升態勢,但同行業毛利的均值分別為24.54%、25%和30%,公司低于同行3到7個點。

備受質疑的轉型之路

對于業績的不斷下滑,芯能科技稱,公司加大自持分布式電站投資建設,減少了對外提供分布式光伏開發及服務的業務規模,從而導致分布式光伏開發及服務收入的下降;此外還有硅片市場行情波動以及生產線技改等因素的影響。

從業務運行模式上來看,分布式光伏電站投資運營指公司自行建設并運營的分布式光伏電站,通過與客戶簽訂20年左右的供電服務協議來獲得穩定的光伏發電收入,屬于公司自持資產。分布式光伏項目開發與服務是指為客戶提供包括光伏組件、配件產品以及屋頂資源開發、設計與并網支持、運行維護等服務。

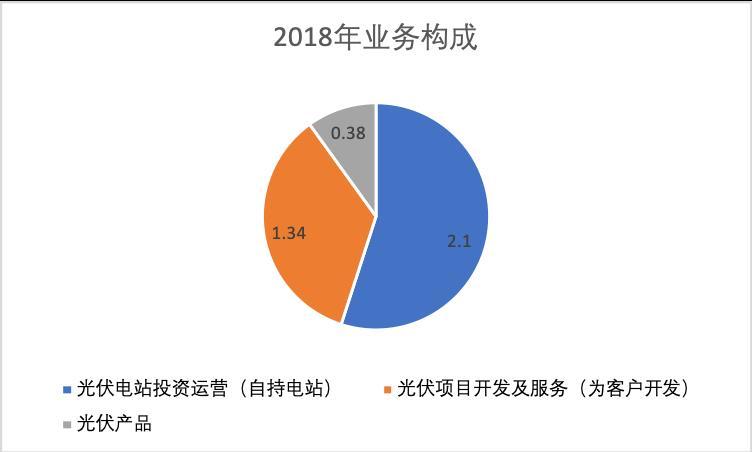

目前,在芯能科技的營收構成中,分布式光伏電站投資運營也就是自持分布式電站業務占比最高,2018年該項收入為2.1億元,占營收比重為54.95%。

芯能科技在2008年成立之初主要從事硅片等光伏產品的研發、生產和銷售業務,2013 年開始,公司的主營業務由光伏產品向下游分布式光伏電站開發服務和投資運營延伸,主要為分布式光伏電站投資者提供解決方案,也就是為客戶開發項目并提供服務。

2015年開始,加大高毛利率的自持分布式電站業務投入成為公司的既定戰略。根據招股書顯示,2015年公司該部分業務的營收占比僅為0.38%,2016年增加至3.6%,2017年為12.92%。

2019年上半年,自持分布式電站的營收占比由2018年的54.95%進一步增加至81.20%,速度之快、勢頭之猛令人吃驚。

由于我國是光伏產業的新興國家,光伏行業發展仍有賴于國家政策的扶持,浙江省則體現的更為徹底。芯能科技也并不列外,產業政策的變化對公司的盈利水平有重要的影響。

自2013年以來,浙江省出臺的光伏補貼政策近50個,除了舟山,幾乎覆蓋了所有地級市區,各地政府再給予配套補貼,如嘉興地區給予約0.2元/度的補貼。

招股書顯示,芯能科技2017年收到的國家級補貼收入達2977.91萬元,省級補貼收入為714.45萬元,市、縣級補貼收入609.5萬元,共計4301.86萬元,占當年凈利1.16億元的36.96%,這也是公司在2017年營收大幅下滑的情況下,凈利卻出現較大幅度增長的重要原因。

但2018年5月,也就是芯能科技登陸A股之前3個月,國家對光伏行業的補助政策踩了“急剎車”

2018年5月31日國家能源局出臺《關于2018年光伏發電有關事項的通知》(下稱531新政)提出暫不安排2018年普通光伏電站建設規模,僅安排1000萬千瓦左右的分布式光伏建設規模,進一步降低光伏發電的補貼強度。這突如其來的新政讓光伏行業迅速墮入冰窟。

不僅建設規模大幅縮減,電價也補貼也進一步降低。據彼時光伏行業經銷商稱“本來以為只是降電價,沒想到安裝都沒機會了,除非你不要補貼,但沒有補貼,意味著連路都沒有了”。

和同行一樣,芯能科技的自持分布式電站業務也受到嚴重沖擊。在這種情況下,公司對該部分業務的擴張仍然堅定不移,實在有違商業發展邏輯。

銷售數據涉嫌造假

除了業績不斷下滑以及業務轉型被質疑意外,芯能科技的客戶銷售數據涉嫌虛假披露。

根據芯能科技招股書透露,2015-2017年北京京運通科技股份有限公司(下稱京運通)一直是芯能科技的第一大客戶,這期間芯能科技對京運通的銷售額分別為:4.22億元、4.18億元和1.35億元。

然而查閱京運通2015-2017年的年報發現,芯能科技披露的銷售數據與京運通披露的采購數據相差較大。

根據其年報顯示,2015年-2017年京運通等前五供應商的采購額分別為:4.77億元、1.73億元和1.22億元,占年度采購總額分別占年度總采購額為67.70%、38.46%和24.58%。同時公司亦披露,沒有對單一供應商存在集中采購。

通過兩者的數據對比發現, 2015年芯能科技披露對京運通的銷售額4.22億元,占京運通前五采購額4.77億元的88.47%,更夸張的是2016年和2017年,芯能科技對京運通的銷售額超過了京運通前五名供應商的采購總額,其中,2016年芯能科技的銷售額4.18億元超出京運通前五采購額總和1.73億元的2倍。

“帶病”過會后果顯現?

為何成功IPO僅過了一年時間就問題叢生?查詢芯能科技在新三板掛牌時期表現,發現那時候該公司的“黑歷史”就不少。2016年年報中,芯能科技就曾出現“營業收入下滑”,當年實現營業收入11.49億元,同比下降28.34%,且歸母凈利潤7771.28萬元,同比下降35.44%。

此外,芯能科技所披露的2017年年報,還受到過監管部門的“懷疑”,被要求對年報中收入結構變化、主要客戶、銷售費用、研發費用、在建工程、存貨、應收賬款和應收票據、人員減少等問題進行逐一解答。

營業收入連年下滑,凈利潤大幅波動,業務轉型失敗的芯能科技,于2018年首發申請過會。7月9日公司登陸上交所主板,申購價格4.83元,發行總股數8800萬股。

在大鱷林立的主板,芯能科技的盤子可以說是小的不能再小了。但它的成功,卻使大量在新三板尋找標的押注其轉A股成功的散戶信心大增。當然,也包括一些投資界的大戶。在芯能科技的股東結構中,有一個響當當的名字,杭州鼎暉新趨勢股權投資合伙企業(有限合伙)。

2016年6月,芯能科技完成在新三板的第三輪定增,引入著名私募基金鼎暉。當時鼎暉新趨勢出資3億元認購芯能科技4427.6萬股股份,認購價格6.78元/股。投后估值達到了27.93億元。

原標題:芯能科技業績變臉 頻遭減持 “帶病”過會惡果顯現?

作者: 趙戎 來源:中國網財經 責任編輯:jianping