南陽“水氫車”丑聞背后,氫燃料電池車萬億市場蓄勢待發?

氫燃料電池汽車再度火了,卻沒想到以一種尷尬的方式。

5月23日,《南陽日報》在頭版刊發消息,報道“水氫發動機汽車”在當地下線,“車載水可以實時制取氫氣,車輛只需加水即可行駛”。這種表述,使得人們將其與曾經屢屢曝出的“水變油”騙局劃上等號。隨之連帶到氫燃料電池也被認為涉嫌騙取國家補貼,成為公眾熱議的話題。

南陽“水氫發動機事件”在引爆輿情4天后,等來了官方說法。5月27日下午五點,工業和信息化部獨家回應了央視財經,工信部表示,截至目前,仍未收到青年汽車公司(當事方)就該車型的產品準入申請,該車型未獲得產品公告。按照《中華人民共和國道路交通安全法》規定,目前這款車型不能生產銷售和上路行駛。 此外,針對社會各界關注的“騙補”疑問,工信部也回應,該產品沒有列入《車輛生產企業及產品公告》,不能申請新能源汽車補貼。

“水氫發動機”從暴熱到“漸涼”僅僅4天,而圍繞著“氫”為動力源的新能源車卻剛升溫,雖然還沒沸騰,就亂象已生。

“整個行業現在如同燒到150度的熱水,蒸汽彌漫。”在4月中旬接受《中國企業家》采訪時,氫燃料電池公司明天氫能的董事長王朝云如此描述。

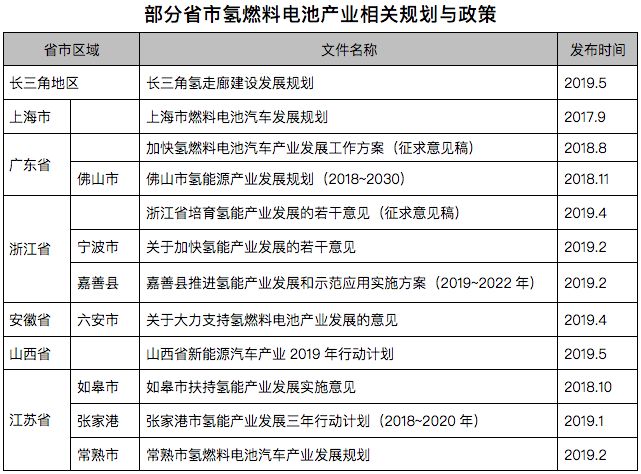

爆發的速度超出了他的預期。“幾乎每個省都在思考或者已經推出燃料電池產業規劃,很多縣市也在出臺規劃,把氫燃料電池當做未來新興產業培育,大規模招商。”王朝云說。

“全國的氫燃料公司都剛成立不久,哪有那么多商可以招?”一位業內人士顯得憂心忡忡。

有數據統計,全國已有超過20個省市出臺相關產業規劃,已經建設或規劃中的氫能小鎮近30個,絕大多數誕生于近一年的氫能熱之中。

來源:根據網絡綜合整理

就職于國內某氫燃料電池公司的李秋對《中國企業家》透露,行業內頭部企業面對地方政府的招商,會提出一些條件,比如要有一定的產業鏈基礎;當地有整車企業可以合作;有氫能供應,甚至當地電力資源豐富可以制氫;當地有大規模的應用市場等等。

“有點像2012年那會兒的純電動車,當時很多地方不考慮自己的資源優勢和產業配套,盲目上馬。純電動還可以建幾個充電樁就跑,但氫燃料電池車和加氫站就貴很多,這些地方要是沒有資源又沒有錢,該怎么發展呢?”李秋說,“這現在就是行業發展的隱憂。”

資本聞風而動

2019年1月,氫燃料電池概念股票踏上了暴漲之路。從1月到4月,整個行業指數將近翻倍,許多股票沾上“氫燃料電池”的概念就立刻如同野馬脫韁。

3月13日至4月18日的一個多月間,概念股票“美錦能源”從5.14元一口氣漲到最高21.54元。許多上市公司紛紛宣布涉足氫燃料電池業務。

氫燃料電池實際上是輸送氫氣,在燃料電池電堆(由包括質子交換膜、催化劑、膜電極、雙極板等組成)中與氧氣發生反應產生電。而燃料電池電堆再加上空氣壓縮機、DC/DC等燃料重整系統、氧氣供應系統、控制系統等在內,合稱為燃料電池系統。最引人矚目的優點是,它的排放物只有水,可廣泛應用于汽車等行業。

“熱度超出了我們的預期。”從事多年燃料電池整車開發和研究的李飛強對《中國企業家》表示,“行業目前感覺已經有些過熱。”

熱到什么程度呢?王朝云最近幾個月去拜訪有關部門的領導,領導滿是不解,“現在是怎么回事,燃料電池逢會必講,好像不講燃料電池就沒有話題了。”

自去年下半年,來拜訪王朝云的資本明顯多了很多,截止到今年4月,已有一百多家投資機構紛至沓來,也有上市公司高管現身其中,曾經要出去尋找的客戶們也變得主動起來。

創業公司也在迅速變多,天眼查的信息顯示,公司名稱和經營范圍中包括有燃料電池的正常營業的公司有4000多家,其中近780家成立時間在一年內。

2018年春天,一直在關注動力電池領域投資機會的君聯資本董事總經理葛新宇覺得,投資燃料電池的時機已到。在他看來,純電動補貼退坡和燃料電池補貼的趨勢都已明確,并且已經有產品開始在商用車上使用,他隨即扣響了投資的扳機。

實際上這樣的爆紅有跡可循。2019年兩會期間,上汽集團董事長陳虹、北汽集團董事長徐和誼、廣汽集團董事長曾慶洪、奇瑞汽車董事長尹同躍等多位兩會代表/委員提交了發展氫燃料電池產業的相關內容。而在審議修訂版的《政府工作報告》中,也加入了“推動充電、加氫等設施建設”的表述。

各省市也紛紛推出關于氫燃料電池汽車的補貼,不少聲音認為,到2025年之前氫燃料電池都將享受補貼,這與2020年補貼將要退出的純電動汽車形成了鮮明對比,更是激發了資本與創業者的熱情。

不少專業人士判斷,氫燃料電池將是另一個“萬億級”的市場,絕對不能袖手旁觀。

但從業者們在接受采訪時卻更多表達了憂慮——當整個行業技術、商業化、行業標準、政策等都還處于問題重重的早期,資本與輿論的過度追捧很有可能讓整個行業變得浮躁。

“里程碑式”的兩場訪問

幾乎所有人都提到了那張照片。

2018年5月11日,正在日本訪問的國務院總理李克強在日本首相安倍晉三的陪同下參觀了豐田汽車的工廠。流傳出的照片中,豐田汽車社長豐田章男微微前傾,認真地講解眼前那輛汽車,而總理的臉上則滿是嚴肅。

那輛就是豐田推出的氫燃料電池汽車“Mirai(未來)”,它的技術被認為全球領先。

照片旋即傳回國內并廣為流傳,不少人對此的解讀是,總理神情凝重是因為看到了中日之間氫燃料電池汽車之間的差距。

媒體報道以及多位業內人士透露,總理回國之后馬上就召集多部門成立工作組,對于氫燃料電池產業的發展做出指示。這被認為是整個中國氫燃料電池發展的一個里程碑事件。

時間向前推20年。

1999年5月,中國也迎來了一群留德汽車工業博士工程師組成的交流團,他們在北京、上海等地舉行多場大型報告會。一年之后,交流團的組織者向科技部遞交了一份“把發展轎車潔凈新能源作為中國汽車工業跳躍發展的起跑線”的建議,受到時任科技部部長的贊賞,并聘請他擔任這一工程的首席科學家。

這位組織者就是后來成為同濟大學校長、科技部部長、中國科協主席的萬鋼。在隨后近二十年間,對燃料電池不斷的鼓與呼使他被稱為“中國燃料電池先生”。

回國后不久萬鋼在接受采訪時表示,石油正對中國經濟和汽車工業發展影響,中國汽車工業必須要在資源上找出路,“燃料電池的基本技術已經過關……中國這一次一定要跨越以往的階段,趕上潔凈能源轎車的發展浪頭”。

2001年9月,國家“863計劃”電動汽車重大科技專項啟動,它開創性的提出了新能源汽車發展的“三縱三橫”戰略,三橫之中排名第一的是燃料電池,所指基本就是氫燃料電池。根據當時規劃,燃料電池轎車項目由同濟大學承擔,而客車項目則由清華大學承擔。

當時氫燃料電池正是全球的寵兒,2002年左右,美國提出向氫能社會過渡,日本、歐洲等也提出了雄心勃勃的發展氫能的計劃。在這樣的浪潮之中,燃料電池在中國也自然受到特別的關注。

隨后幾年,燃料電池、混合動力和純電動的“三橫”并行發展,但風向卻逐漸起了變化。美國從2006年開始逐步放棄燃料電池方向,而在國內也有多位院士建議“計劃的經費安排不要再以氫燃料電池為主”,唱衰的聲音開始增多。

2008年純電動方向產業化出現快速發展,氫燃料電池卻仍舊受困于技術和商業化多項難題。在經歷了2008年北京奧運會與2010年上海世博會短暫的熱潮之后,氫燃料電池汽車日漸式微。

2012年國務院頒發《節能與新能源汽車產業發展規劃(2012~2020)》,正式確定“以純電驅動”為主要戰略方向和產業化主要目標,曾經并駕齊驅的燃料電池方向則將重點定位技術研發,不再是產業化的主力。

“2010年之后一段時間里,除了幾個示范運營項目,基本沒什么應用,很多國內的企業都死掉了,人才很多也流向了國外。”李秋說。

作者:王雷生 來源:《中國企業家》 責任編輯:jianping