“大到不能倒”與“大到救不了”

在2012年和2013年,這一幕在LDK、無錫尚德、上海超日等巨型公司身上輪番上演。最典型的就是無錫尚德,由于2011年后的價格下跌,導致公司盡管銷售數量上升,但是盈利水平嚴重下降。又由于價格下降的過程中在購買硅料與銷售產品之間有一個時間差,倍增了價格下跌過程引起的虧損效應,使得該公司的虧損速度要超過許多小公司的速度。同時,由于尚德股價的下跌,導致其原有的負債被放大,許多債主手中的股票大幅貶值。這種加速作用對大公司也要比小公司嚴重,對于上市公司的加速作用尤其嚴重。在這種情況下,銀行變得更加謹慎,更加不愿貸款,因此終于導致公司因資不抵債而破產重整。

由此我們看到,超大型公司抵御小風浪的能力較強,真正出現大的波動,大型公司會加速倒下,而且倒下后經常是“大到救不了”。

⑶其三,許多大型公司在技術上也不是最優化的。很多產能規模非常大的企業,往往是在較短時間內大規模購買技術水平相近的生產線,一旦出現生產線的技術升級換代,原有生產線會出現落后甚至淘汰。

中國在2010年采購了約1000條晶體硅太陽電池生產線(每條生產線標準產能為25MW),其中600條在2010年安裝完成,400條在2011年以后安裝。這么多生產線的技術規格非常相近,其中許多就構成國內大公司的巨大產能,未來一旦出現新的技術升級,將迫使大企業對其眾多的生產線進行改造或淘汰,這樣大公司的損失會大于小公司。

⑷再從太陽電池銷售的特性來看,雖然大公司由于品牌、信譽等因素會有銷售優勢,但是太陽電池組件的銷售是與渠道非常相關的,這種銷售渠道與許多因素有關,如:地緣因素、權利因素、人緣因素等等。因此,太陽電池的銷售很難形成規模引起的壟斷,這在很大程度上削弱了大公司在其他工業領域中所應有的那種優勢。

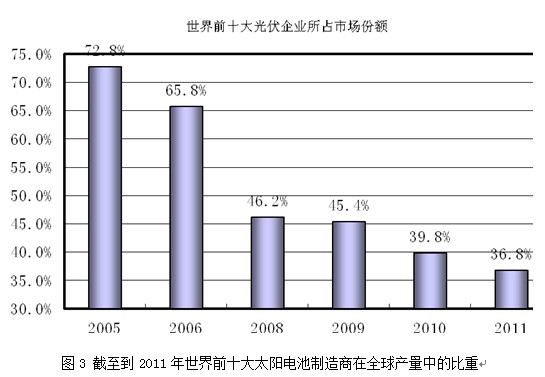

這一點,在世界前十大光伏企業在世界太陽電池制造業中份額的變動情況,可以很清楚的看出來。從圖3可以看出,世界前十大制造商在全球電池產出中所占的比例一直在下降,表明太陽電池的制造業不是趨于壟斷,而是趨于分散。

這其中的原因,一部份是來自于其銷售渠道的分散性,另一部份或許與上述的大型企業經營的困難程度有關。

制造企業向下游終端市場延伸的危險

我們再來討論一下光伏企業向下游延伸的問題。

2013年,中國太陽電池和組件的產能估計有大約50GW左右,但是全年全球的安裝量不會超過35GW,中國國內只安裝了11.3GW,產能仍然嚴重過剩。

因此,市場在整個產業中仍然是致關重要的。這就使許多光伏企業向下游延伸,搞起光伏電站的建設,這樣的產業鏈延伸有利于自己產品的銷售,可從中賺取較高的利潤。

但是,要特別注意的是,如果光伏制造公司成為電站擁有者,那將是十分危險的。

因為電站的建設和持有需要沉淀大量的資金,這些資金會在長達10年至20年之間逐漸依靠售電收入返還,期間在電價收益上還有很大的不確定。另外,一個商業公司資金周轉率如此之低(10~20年一次),將肯定會導致企業盈利水平下降。

作者:王文靜 來源:《太陽能發電》雜志 責任編輯:admin