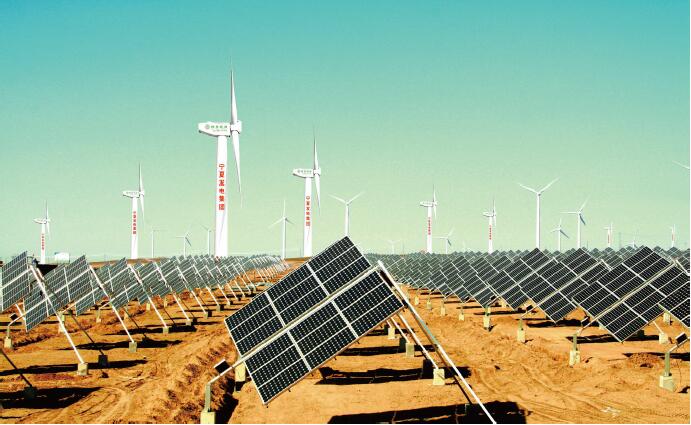

光伏發電“微利”時代的商業模式變局

對于那類寄望大規模投資光伏電站的企業而言,全產業鏈模式可能是一個迫不得已的選擇

告別“暴利”

從這幾年的公開信息來看,電價補貼逐步下調也早已經在意料之中。更值得關注的是這背后傳遞的信息,既對于一個依靠補貼生存的行業而言,在行業利潤方面,必須丟掉不切實際的幻想。

其實,早在去年發布的一系列電力體制改革的配套文件中,這種信號就已經傳遞出來了。包括在解決限電問題上,給出的解決思路并不是對光伏發電的所有電量照單全收、100%完全上網,而只是保證將光伏電站維持在某一個合理的收益率之內的電量給予完全上網。

彼時,國家能源局新能源司負責人在接受采訪時就表示,在存在新能源限電情況的地區,擬通過發電計劃方式優先安排一部分新能源保障性發電量,保障新能源項目合理收益的基本利用小時數。其余超出保障性范圍的新能源發電量,鼓勵參于市場交易,通過市場競爭機制保障優先上網。

該人士還表示,通過這種保障性發電量的方式,既保障了新能源項目的基本收益,也將促進新能源產業的發展進步。

不論是電改中確定的限電的解決思路,還是此次給出的電價補貼的逐步下調,無不在確立一個共識。對于光伏電站而言,極有可能會就此如同其他行業一樣,進入一個收益率相對穩定的時代,也不排除是“微利”時代,尤其是在電力行業告別“壟斷”行業,還原其商品屬性的這一大環境下。

而從國家能源局新近發布的今年第一季度的光伏電站的發電情況來看,以目前的發電水平看,即便是考慮到補貼最終能夠全額發放的情況下,其平均收益率也并不如一些可行性研究報告上說的那么有吸引力。這無疑是對現行的專業光伏電站運營商這一投資模式的一個打擊,尤其是那些需要依靠高成本融資的企業。

盡管面臨著可能的資金鏈斷裂的風險,但基于現實,對于寄望大規模投資光伏電站的企業而言,全產業鏈模式可能是一個迫不得已的選擇。其他能夠增加利潤的方法,還包括EPC以及發展配額交易等增值服務。

商業模式創新難題

侯守禮也表示,目前,國家能源局正在牽頭研究推進可再生能源配額交易機制,鼓勵光伏等可再生能源發電企業通過市場交易獲得相應收益,一方面減少中央財政資金的負擔,另一方面也通過市場機制優化能源資源配置、促進多產業的平衡發展。

簡而言之,對于光伏電站投資者而言,寄望簡單的復制火電企業的“賣電”模式,可能將很難行得通。因此,必須在商業模式方面,有更多的創新和探索。

而對于一個正在打破壟斷的行業,能源行業的商業模式有哪些創新的空間,國家能源局給出了自己的方向。

在國家能源局此前下發的《關于印發2016年能源工作指導意見的通知》中,列出了予以鼓勵發展的一些新型消費業態,大體圍繞三個主要方面,電動汽車充電設施、“互聯網+”智慧能源行動以及實施電能替代。

較為受到關注的是第二個,“互聯網+”智慧能源行動。作為去年曾炙手可熱但卻幾無進展的熱門概念,今年是否會有實際進展,值得關注。

而在國家能源局給出的大的框架來看,“互聯網+”智慧能源行動可謂內涵豐富,大到城市的管理,小到能源的交易、電動汽車應用新模式等。

對此,有業內人士認為,參考其他行業的經驗,對于創新而言,除了涉足一些較為新潮的概念和方向外,還包括如何尋求一些更好的方式來解決行業內存在的一些問題,比如調峰、就地消納等,也都是值得關注的方向。而后者則是對企業創新能力的最大的檢驗。

國家能源局則表示,要探索風電、光伏就地消納利用商業新模式,統籌解決棄風、棄光、棄水等行業發展突出問題,探索試點可再生能源開發利用目標管理機制。

作者:張廣明 來源:《太陽能發電》雜志 責任編輯:wutongyufg

太陽能發電網|m.www-944427.com 版權所有