《民銀智庫研究》第56期:新能源產業發展前景分析及我行開發策略

2017年,我國能源發展布局將更加優化合理;風電向中東部和南方地區轉移;海上風電及乏燃料后處理技術不斷創新突破;風電、光伏發電消納難題有望緩解;分布式與多能互補發展模式大規模啟動;沿海核電建設及核電“走出去”進程穩步推進。

(4)核電全周期成本較高,技術進步是降成本的關鍵

僅考慮生產環節,目前我國核電上網電價低于風電和光伏,成本相對較低,鈾價目前處于大周期底部是主要原因。但從整個生命周期考慮,核電成本相對較高:首先,由于未來采用三代核電技術,在提升安全性的同時,也推高了新增核電項目的建設成本;第二,核電建設周期長,延期問題屢見不鮮,建設投入隨之增加,如三門核電站由于工程延誤,一期工程規劃投資408.26億,可能出現20%的上浮;第三,我國乏燃料處理設施目前接近飽和,乏燃料后處理大廠建設已經迫在眉睫,但其投資強度均超過普通核電站,建設周期超過十年,投資額達到數千億元;第四,電站退役成本較高,國際原子能機構的報告顯示,在未來25年關閉老化核電站的成本將超過1000億美元,同時由于在核電退役方面缺乏經驗,其成本有可能被低估。

未來降低核電成本的關鍵在于技術進步。以我國核電設備生產為例,我國百萬千瓦級核電機組雖然有85%實現國產化,但剩余15%均為主泵、燃料組件、核級儀表等關鍵核心設備和零部件,這些設備和零部件直接拉高工程造價,對核電項目成本產生重大影響。此外,乏燃料處理等技術難度大、投資強度高的領域也需要通過技術進步與專業設備研發實現降本增效。未來,技術進步將成為推動核電成本下降的直接動力,隨著技術進步,核電成本有望持續下降。

2. 產業空間

根據《2017年能源工作指導意見》以及《電力發展“十三五”規劃》,我國2017年計劃新增裝機641萬千瓦,開工8臺機組;到2020年約新增裝機3000萬千瓦左右,平均每年開工6-8臺機組。按照AP1000平均投資成本1000萬元/兆瓦估算,2017年核電站市場規模約640億元,“十三五”期間市場規模有望超過3000億元。

3. 產業鏈分析

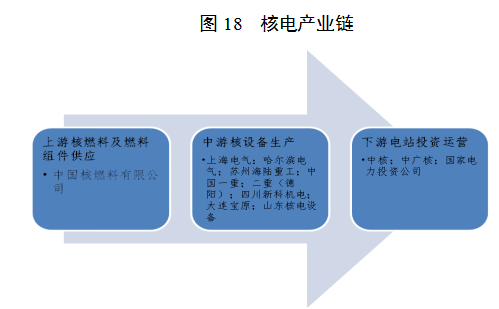

(1)核電產業鏈

核電產業鏈包括上游核燃料供應,中游核設備生產,以及下游電站投資運營。整個核電產業鏈主要參與者包括:業主企業,核電站設計方,設備供應商,施工建設方和運營管理方等。

(2)產業鏈發展分析

第一,上游國內資源不足,布局海外資源。核燃料主要來源于鈾,由于鈾資源是一種高度敏感的戰略資源,與國家安全相關,目前我國核電上游燃料供應除少量進口以外,基本由中核集團(中核建中、中核北方)提供,形成獨家壟斷。雖然國內鈾的產量穩步提升,從2013年的1500噸上升到2015年的1600噸。但我國鈾礦資源不足,品味較差,不能完全滿足下游需求。如果按2020年5800千瓦的規劃核電裝機容量計算,則2020年對鈾的需求量將達到約11500噸。因此,為保障鈾的安全供應,目前我國主要戰略是“立足國內,開拓海外”。鈾資源的供應通過國內開采,海外投資和國際貿易三條渠道實現。目前,中核集團已與哈薩克斯坦、蒙古、尼日爾、加拿大、澳大利亞、約旦、俄羅斯、秘魯、津巴布韋和中非等建立了鈾資源戰略合作關系。另外,從技術上看,我國在核燃料循環前端已具備一定技術研發和規模生產能力,但相比于歐美發達國家,在技術能力和經濟性方面仍存在較大差距。在部分關鍵領域,我國尚未完全形成自主研發能力,核心技術和零部件仍依賴進口。

第二,中游核設備生產處于國際先進水平,未來國產化向高端設備與材料領域探索。首先,我國技術和生產優勢明顯,處于國際先進水平。從技術水平上看,我國已同時擁有兩條第三代核電技術路線,一是從美國西屋公司引進的AP1000第三代核電技術,三門核電引進的兩臺AP1000機組綜合國產化率水平可達到70%左右;二是完全自主開發的華龍一號核電技術,其首臺機組福清5號預計綜合國產化率水平可達到85%。從生產能力上看,我國已具備每年生產6-8臺核電設備的能力。其次,我國在核電成套設備制造上仍存在一些技術瓶頸,受制于核心零部件和關鍵原材料供應能力的欠缺,部分設備國有率較低。如應堆壓力容器一體化頂蓋、蒸汽發生器下封頭、管板、主管道等鍛件的制造工藝尚不成熟,主泵技術產化進程需要較長時期,全級自動化儀控系統、余熱導出泵、爆破閥、海水循環泵等設備的自主化進展較慢。最后,在我國核電機組綜合國產化率水平日益提高的背景下,未來國產替代將主要在核電高端裝備材料領域開展。根據《能源技術創新“十三五”規劃》,CF及STEP燃料組件、數字化儀控系統、蒸汽發生器690傳熱管有望在未來幾年替代進口。

第三,下游核電站安全平穩運營,未來加快補足乏燃料處理短板。目前我國經國務院正式核準的核電項目(除示范工程、研究堆外)由中核集團、中廣核集團和中電投集團負責控股開發、建設、運營。2016年,全國核電站實現安全平穩運行,繼續保持我國運行核電多年來未發生INES[5]2級或2級以上事件或事故的安全、穩定運行記錄。各運行核電廠未發生較大及以上環境事件、輻射污染事件,未發生火災爆炸事故,未發生職業病危害事故。但是,我國核燃料后端處理能力不足,乏燃料處理能力稀缺。根據2020年我國核電發展規模測算,累計產生的壓水堆乏燃料總量將達到15800噸。但我國目前僅有甘肅一個50噸級的處理廠,無法滿足商業核電站的乏燃料處理需求,商業核電站的乏燃料只能存在水池中,已有多個核電站的水池存滿。國家發改委《能源技術革命創新行動計劃(2016-2030)》強調發展乏燃料后處理與高放廢物安全處理處置技術的重要性,未來我國將加快補足乏燃料處理短板。

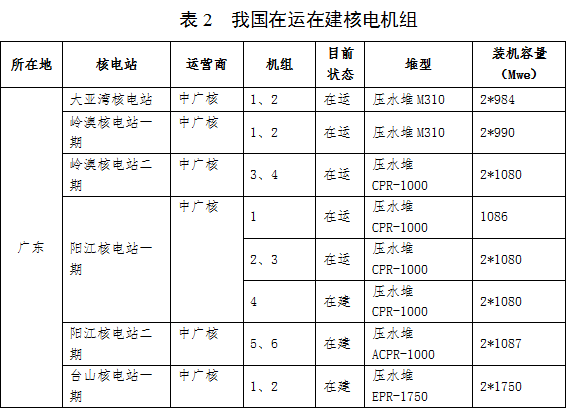

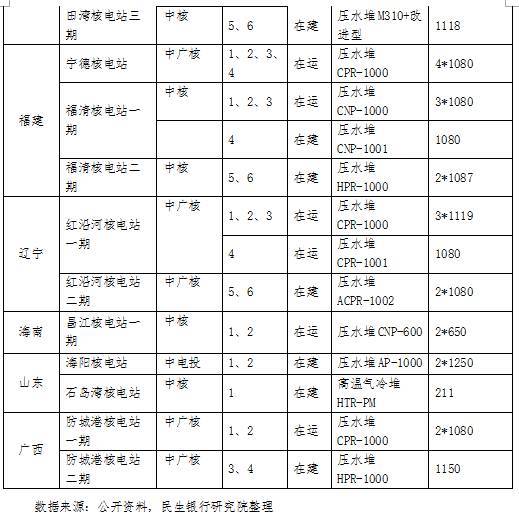

4. 區域分布

我國的核電站主要分布在遼寧、山東、江蘇、浙江、福建、廣東、廣西等沿海地區,與其他國家相比,我國至今沒有在內陸建設核電站。尤其在福島核事故之后,內陸核電站安全問題成為百姓關注焦點,這也讓內陸核電站的建設規劃進展放緩。

我國沿海廠址存量已經飽和,未來核電站建設將向內陸發展,目前,內陸已經開展核電站前期工作的場址包括湖南桃花江、湖北咸寧、江西彭澤等。

作者: 來源:民銀智庫 責任編輯:wutongyufg

太陽能發電網|m.www-944427.com 版權所有