美國為什么總跟中國光伏產業過不去

2017年5月23日,美國國際貿易委員會發布公告稱,將針對全球光伏電池及組件發起“201”調查。預計該調查將在2017年9月22日作出損害認定。鑒于中國在光伏電池及組件的產量均占全球產量的75%以上,美國的這次201調查顯然是針對中國的。 美國光伏“雙反”仍在接力 美國早在2011年就開始了針對中

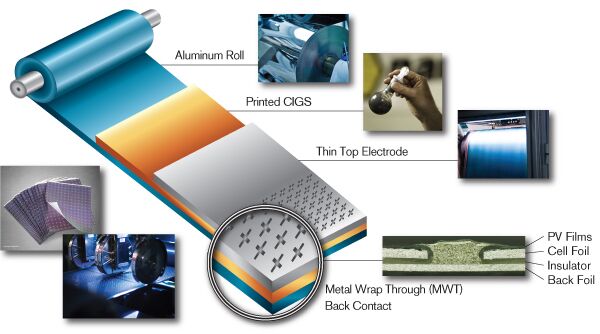

再來看另一個美國明星光伏企業,Nanosolar。Nanosolar的創始人Martin Roscheisen屬于硅谷的第一代創業者,成功創辦過數家IT公司,其中兩家以7.4億美元和4.5億美元的驚人估值被收購,無疑是一位非常成功的IT創業者。他在2002年創辦Nanosolar,是為硅谷的第一家光伏企業,主攻CIGS太陽能電池的涂布生產工藝。具體地說,就是將CIGS半導體材料制成納米顆粒,分散在溶劑中,再通過涂布工藝涂到柔性不銹鋼基底上,然后經高溫結晶,制成CIGS太陽能組件。

在當時光伏組件供不應求,價格高企的背景下,這個技術有相當高的吸引力,不但引來了多家著名創投機構,連谷歌公司的兩位創始人Larry Page和Sergey Brin都把自己的錢投了進去。2006年至2008年,Nanosolar大約收到了來自創投的6億元資金投入。

2007年12月,Nanosolar宣布開始兆瓦級別的銷售,樂觀的市場預估將Nanosolar的估值推高至20億美元。一直到2012年,Nanosolar還在不斷地獲得各種獎項,然而卻在2013年突然宣布解散,而當時的美國媒體大體上還是把責任推給了中國的傾銷。

其他破產的美國光伏企業路徑也大體如此。先是創業團隊將某個光伏技術概念初步做出來,然后創投介入。通常在三五年內,創投為了自己的業績,會催促企業將并不成熟的產品推向市場,同時創投的利益相關方會調動包括政府和用戶在內的各路資源,為企業制造出短期的贏利,從而極大地推高企業的估值,創投由此獲利。

這一套操作手法在IT及互聯網產業上獲得了極大的成功,但在光伏產業這種沒有太多捷徑可走的正經制造業上,卻無異于殺雞取卵。不成熟的產品推向市場,極易導致應用項目的失敗,從而封死日后進入市場的道路。

這個道理創投未必不懂,但他們追求的是在盡可能短的時間內推高企業的估值,而不是將這個技術真正實現商業應用。同理,在企業陷入困境時,創投往往不愿意接受其他機構對企業的減值并購,從而讓企業錯過了通過并購將技術繼續完善下去的機會,最終只能破產解散,多年的研發工作基本歸零。

光伏產業離不開制造業體系

投資者的價值取向,或許是美國的創投體系能夠造就許多成功的互聯網公司,卻無法造就成功的光伏企業的重要原因,但也并非全部原因。

光伏系統是用來發電的,評價光伏系統的技術水平,光電轉化效率只是其中一方面,最終要看的還是每一度電的成本,換言之,就是整個系統的制造成本。如果光伏系統發一度電要五塊錢,它的轉化效率哪怕高到100%都沒人會用它。所以顯然誰能以最低的成本把光伏系統造出來,誰的技術水平就最高。

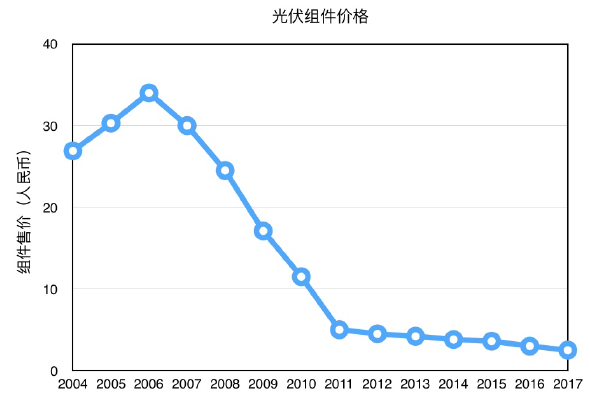

自2004年以來,中國的光伏企業經過不懈努力,將光伏組件的售價由每瓦30元左右降到了每瓦2.5元。2005年前后,在中國中部地區光伏系統的發電成本在每度5元以上,如今已經降到0.45元左右。而美國公司在本土制造的光伏組件,成本接近兩倍于中國。從表面上看,中國的成績是由那十幾家光伏龍頭企業取得的,但其實應該更多地歸功于背后的幾千家各類配套裝備、材料企業。美國和中國光伏企業的此消彼漲,其實正是美國經濟脫實向虛,而中國制造業穩步發展的反映。

2011年,美國第一次針對中國光伏產品啟動雙反調查時,中國的光伏產業正處在高度依賴進口原材料(主要是多晶硅)、高度依賴出口市場的階段,即所謂“兩頭在外”,本質上還是個水平比較低的來料加工行業。

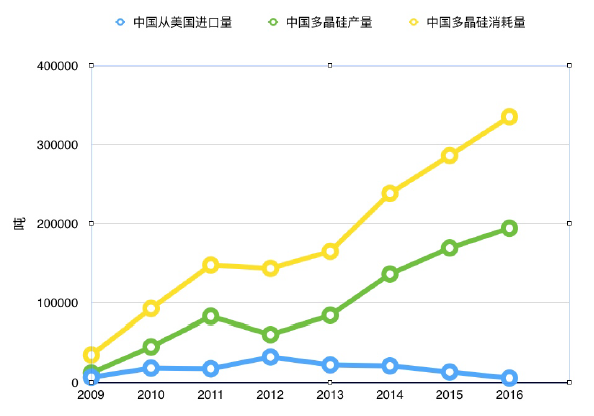

中國自己的多晶硅產業起步于2006年前后。到2011年,國產多晶硅因為生產工藝落后,能耗高,良率低,整體品質仍不如進口多晶硅,成本在每公斤20美元左右。

美國向中國出口的多晶硅,售價則一度低至每公斤10美元,成為中國多晶硅的最大進口來源國,對中國的多晶硅工業造成了巨大的沖擊。美國的多晶硅成本事實上沒有那么低,顯然是一種傾銷行為。啟動對美國多晶硅的反傾銷調查,本該是我國反制美國雙反的重要手段,而當時的政府卻并沒有采取措施。

美國對中國的多晶硅出口,由2009年的6000多噸增加至2012年的3萬2千多噸,國內一半以上多晶硅生產企業在2011至2012年間停產甚至破產。

2013年起,中國政府改變思路,開始對美國的多晶硅實施反傾銷,美國多晶硅的對華出口開始下降。同時由于技術水平的提高,熬過了逆境的中國多晶硅企業市場占有率開始上升。

如今中國企業的多晶硅制造成本已經低于國外企業,產量也已經遠遠勝出。由上圖看,中國每年仍在大量進口多晶硅,但是國產自給率已經很高,而美國的多晶硅對華出口已經被壓制到幾乎可以忽略不計。鑒于中國消耗了全球75%以上的多晶硅,美國企業失去了中國市場,不太可能從別的市場找回來相應的份額,這個打擊顯然是巨大的。

由此可見,中國的光伏產業,在整個國家制造業體系的支撐之下,競爭力越來越強,技術水平越來越高;而美國的光伏產業失去了制造業體系的支撐,猶如無本之木,在幾個光鮮的泡沫破裂之后一蹶不振。中美兩國通過雙反手段互相打擊對方的光伏產業,美國對中國的打擊收效甚微,中國對美國的打擊則成效顯著。

作者:范斌 來源:科工力量 責任編輯:wutongyufg

太陽能發電網|m.www-944427.com 版權所有