氫能源崛起之困

請想象一下。

一種新燃料,不僅能加熱制冷,還能以不同規模發電,乃至驅動各種發動機,并廣泛應用于家庭、工業和運輸等幾乎所有領域。

另外,盡管聽起來不太真實,這種燃料不會產生任何輻射、顆粒物、大氣污染物,且來源無處不在,地球的任何角落都儲備豐富。

因為它,世界不再有能源困擾,與之衍生出的貪婪、

02

技術枷鎖

氫作為汽車能源,首次被擺到國際舞臺上,還得追溯到70年代。

第一次石油危機結束后,美國馬上成立了國際氫能協會,探索燃料電池技術的開發。當年,通用汽車最早提出“氫經濟”概念,希望利用氫的化學性質實現清潔能源的循環利用。

到90年代,《聯合國氣候變化框架公約》面世,引起了全球對氣候變暖的關注,發達國家開始耗費重金尋求氫燃料電池車技術突破。

只是,隨著后來國際油價回落,關于溫室效應的課題關注日少,各方對氫能的熱情也漸漸冷卻。

所以,一晃眼半個世紀過去,氫能源仍然處在商業化前夜。

在氫能源汽車領域始終保持當初熱情者,也只剩下日本。

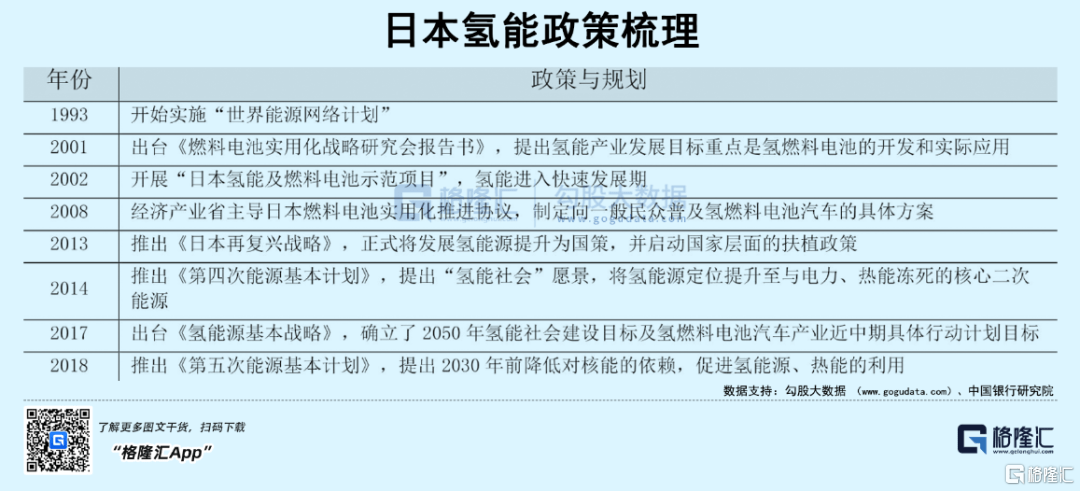

2017年4月,在“氫能源閣僚會議”上,安倍晉三鄭重宣布:“我們要領先全世界,創造一個氫能源社會!”

日本也是首個以此為目標的經濟體。

只是在建設的步伐上,近乎龜速。

2021年7月,日本經濟產業省(即商務部)公布的能源政策中提到,計劃到2030年,要讓氫、氨等新燃料的發電量占到總量的1%。

這與安倍豪情萬丈的“氫能源社會”目標,相差可謂十萬八千里。

在全球化的時代,一個產業要發展起來,需要各個國家在生產、運輸、應用至消費各個環節通力合作,才能打造出一套完美閉環。

這就是最大的問題,日本自己一廂情愿地扎進氫能源汽車,最重要的中美市場卻不跟進。

先不說一億多人口的市場能不能玩得轉。單看日本的人口結構,平均歲數在45歲以上的國民,整體上早已過了嘗試新消費的勁頭,更不會有冒險的狼性精神,對新產業的發展自然而然就鈍化了。

這樣的市場是撐不起氫能源發展的。

所以,縱使從上游的制氫技術,到中游的運輸、儲存,再到下游的加氫站、電池制造等全產業鏈,日本都牢牢把握著先發優勢,但也做不大。

這也是為什么,豐田會在2015年公開5680件非核心專利,供全世界廠家無償使用。為的就是活躍市場。

和當初馬斯克的意圖類似。

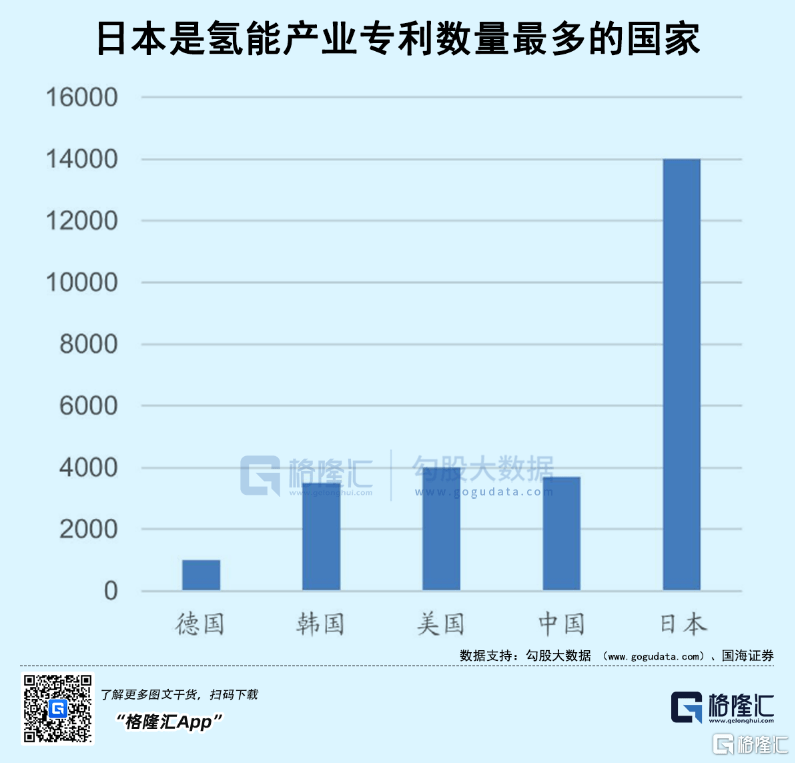

但無論如何,時至今天,日本的氫能技術說是獨步天下,也并不夸張。全球接近70%的氫燃料汽車專利都掌握在其手中。

僅豐田一家公司,就擁有超過2.5萬件專利,在系統控制、高壓氫氣罐、電解質膜、發動機電池裝置等方面,都占據著壟斷地位。

可以這樣說,目前氫氣電池燃料FCV的核心技術專利幾乎百分百掌握在日本、德國和美國的車企手中,我們想要彎道超車,其實并不容易。

至少在現階段,國內廠商的核心零部件基本依賴進口,做的大多是些集成組裝工作,面臨被卡脖子的困境。

比如莫過于氣體擴散層材料——碳纖維紙。

在燃料電池進行化學反應供能的過程中,氫燃料電池氣體擴散層(GDL)起到了極為重要的作用——它不僅是氣相反應物和液體水的運輸通道,也是反應后生成的熱能和電能的傳導通道。

但這種至關重要的材料,核心技術在日企東麗公司手中,其產量高達5.37萬噸。而中國的該技術,盡管在2020年實現了突破,但如江蘇恒神、中復神鷹等龍頭企業,產量也只達到5000噸、8000噸,與之根本不在一個量級。

再具體來看。

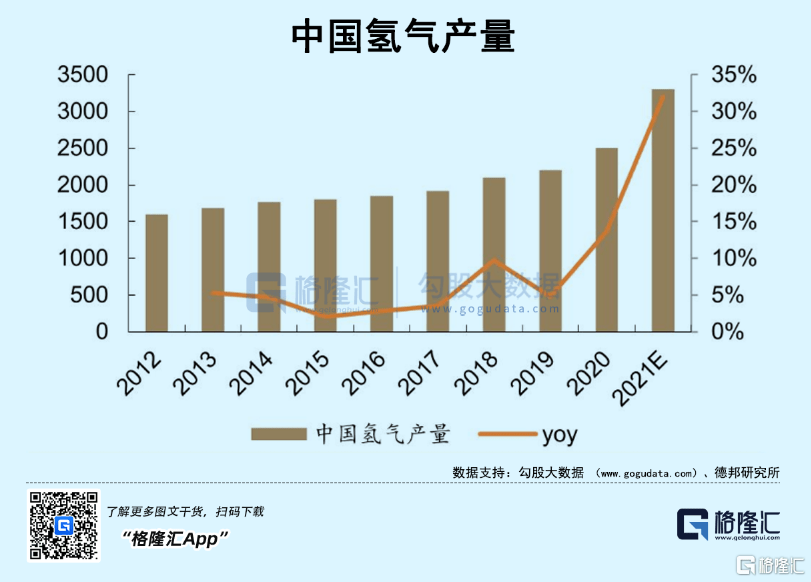

上游。我國是世界第一制氫大國,盡管大多是灰氫和藍氫,但技術目前相對成熟,不存在卡脖子問題。

中游。有分子態、液態和固態技術等儲運,目前較成熟的是氣態,液態主要用于航空航天領域,固態則是最有潛力的方向,也是未來燃料電池和儲運的終極答案。日本在這個領域全面領先,我們目前加氫站的關鍵設備基本都依賴進口。

貌似只有惠普股份在加氫機和氫氣壓縮機等方面,打破了壟斷。

厚普股份70MPa加氫機,來源:公司官網

下游是最卡脖子最嚴重的,主要有電堆、雙極板、膜電極、質子交換膜、擴散層,以及汽車里必需的氫循環泵、空氣壓縮機等八項技術。

總體而言,當前的氫燃料電池,基本與5年前的電動汽車相似。

就目前看來,盡管入局其中的企業很多,但真正顛覆式創新的技術很少,更多仍是在應用中迭代,在成熟理論上做應用創新,比發力底層技術的收益更大。

簡而言之,這些公司看似進入了一個新興行業,實際上依賴的仍是傳統行業的經驗技術。

如果仍只是單純追求整車生產的組裝廠的投產,并急于達成在2030年生產100萬臺的氫能源汽車的目標,很可能就會重復當年的“拿市場換不了技術”的彎路。

當然,對于這種未來技術,到底行不行,主要取決于國家意志,取決于國家需要的進度。

就像當年一樣。

03

勢在必行

有人說,并不是比亞迪在新能源領域比豐田強,只是因為比亞迪背后是中國。

這是有道理的。

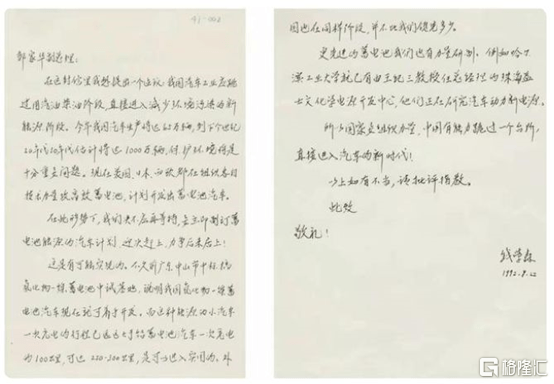

1992年,已是耄耋老人的錢學森先生給時任國務院總理鄒家華寫了一封信,建議大力發展電動車,“要組織力量,中國有能力跳過一個臺階,直接進入汽車的新時代。”

這個新時代,也就是我們現在看到的電動車時代。

從某種程度而言,只有新能源轉型成功后,中國經濟才可能擺脫對房地產的重度依賴。

今天回首再看,這個目標已經接近實現,產業中涌現出多家十倍大牛股。

我們的汽車產業也終于彎道超車,取得了難得的地位,此時肯定要乘勝追擊,擴大我國市場的影響力。

氫能源是未來確定的增量方向。

畢竟,從終極方向看,鋰電池屬于過渡產品,為的是應對石油問題,就好像5G一樣。而氫能源即便成本再高,也必須跟上,沒得選擇。

“日本人發明了鋰電池,韓國人把它做大,中國人把它做到世界第一。假如我們不是世界第一,我們沒有存在的價值。”

曾毓群道出了中國在鋰電產業上的野心和驕傲,而對于氫能源產業,中國同樣是雄心勃勃。

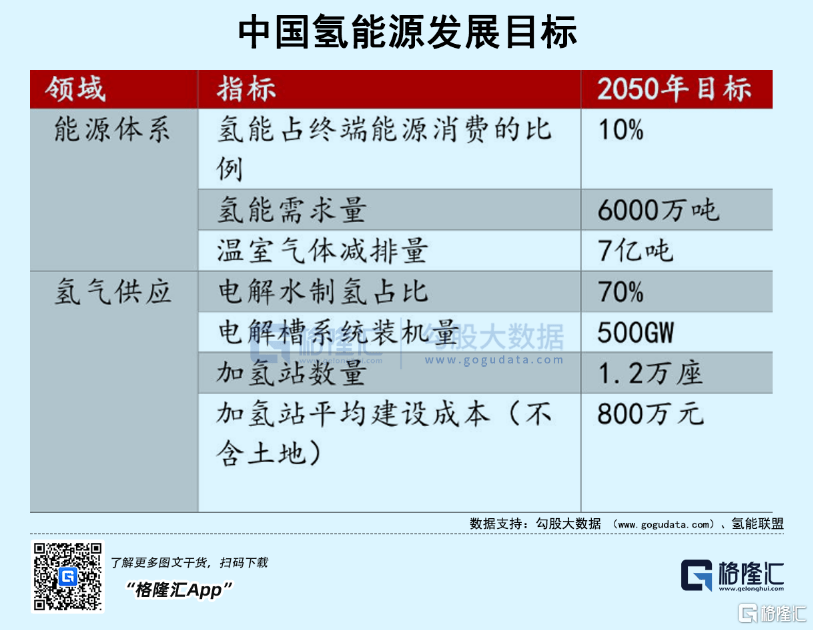

2019年,氫能源被首次寫入《政府工作報告》,隨后便出臺了《中國氫能產業基礎設施發展藍皮書》,根據規劃,力爭到2030年實現加氫站數量1000座,燃料電池車200萬輛。

傳統能源企業和新能源企業紛紛響應,中石化和隆基分別為兩大陣營中的先鋒。

比如隆基,從2018年就開始關注和布局可再生能源電解制氫,近三年來都在持續研究,在電解制氫裝備、光伏制氫等領域已經形成了技術積累。

而在碳中和的趨勢下,可再生能源電解制氫有望成為最主要的制氫方式,市場需求和發展空間也進一步打開。

今年以來,國內的氫能產業,突然走上快車道,一路狂奔。

3月,《氫能產業發展中長期規劃(2021-2035年)》重磅出臺,給整個行業帶來期盼多年的頂層設計。

伴隨近期國家和地方對氫能的政策鼓勵,江蘇神通、億華通、上汽集團、長城汽車、海馬汽車等多家產業鏈上市公司加速駛入氫能賽道。

這個時候,恰逢俄烏打得不可開交,化石能源的供需格局陷入動蕩,本就在雙碳議題中被捧紅的氫能,熱度再次飆升。

所以,在未能攻克成本問題的當下,氫能源的魅力,并不在于其是否廉價,而在于打開了真正進入清潔能源的數字電氣化科技時代。

這種能源科技普及,也許并不亞于當年蒸汽輪機的蒸汽革命。

04

結語

把大象關進冰箱需要分幾步?這是一個經典笑話。

然而在今天,我們不得不對著能源產業問,把氫能送進汽車里需要分幾步?

當笑話成為現實,便不那么好笑了。

氫能產業,很簡單也很復雜。上文介紹得很清楚了,從制取到使用的每一個環節,都是高山仰止。

當然,難題也代表著機遇,誰能率先解決產業痛點,誰就能先一步踏上新時代的游輪。

豐田章男澤不止一次強調氫能才是終極能源。只是在馬斯克眼里,氫動力汽車是一個“愚蠢得令人難以置信”的想法。

站在商業競爭角度,出現這兩種極端的理念并不奇怪。但從客觀現實來看,兩人的觀點其實都是錯的。

在未來,氫能源必然是新能源大家庭的重要補充,前提是完成有效降本。盡管有政策的支持,但行業目前的能見度和確定性都不高。

前途是光明的,但道路也一定是曲折的。用投資的話來說就是,氫能源是風口,但現在還不是炒作的時候。

正如火箭科學家羅伯特祖布林,曾在《能源的勝利》一書中談到后石油時代的未來:“氫只有在最壞的情況下,才可能成為汽車的能源”。

最后,送大家一句話:

等不起三年五年,別買氫能源。

作者:萬連山 來源:格隆匯 責任編輯:jianping

太陽能發電網|m.www-944427.com 版權所有