國家能源局關于印發太陽能發電發展“十二五”規劃的通知及全文

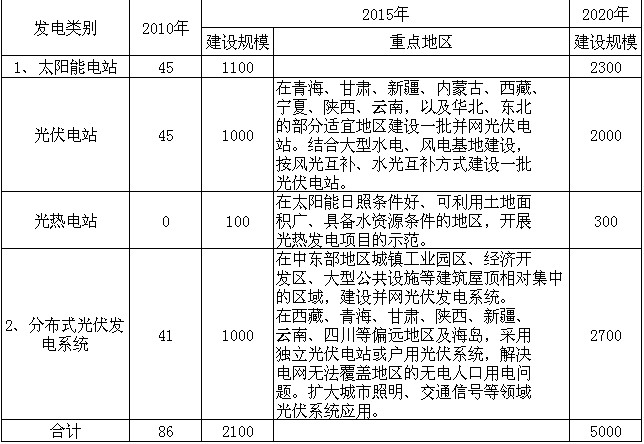

多元化國內市場快速啟動。近年來,為積極培育我國太陽能發電市場,結合太陽能發電的技術類型,啟動了多元化的國內應用市場。在西部地區組織了共計30 萬千瓦光伏電站特許權項目招標,在內蒙古鄂爾多斯地區組織了5 萬千瓦太陽能熱發電特許權項目招標。國家制定了太陽能發電上網電價政策,在西部太陽能資源優勢地區建成了一批并網光伏電站。組織實施了金太陽示范工程,利用財政補貼資金支持用戶側光伏發電系統建設。同時,光伏發電系統在無電地區供電、太陽能交通信號、太陽能路燈,以及在通信、氣象、鐵路、石油等領域也得到普遍利用。到2010年底,全國累計光伏電池安裝量總計86 萬千瓦,其中大型并網光伏電站共計45 萬千瓦,與建筑結合安裝的光伏發電系統共計26 萬千瓦。

產業服務體系日漸完善。大型太陽能電站和分布式光伏發電系統的應用,推進了太陽能發電產業服務體系的建立和完善。初步建立了太陽能光伏電池組件產品的標準、檢測和認證體系,基

本具備了光伏發電系統及平衡部件的測試能力,國家太陽能發電公共技術研發和測試平臺建設正在實施。初步建立了人才培養、信息統計和咨詢服務體系,一些大學設置了太陽能發電本科生和研究生教育的相關專業。建立了太陽能熱發電主要材料與裝備性能測試方法和測試平臺。

(二)發展形勢

與常規電力相比,太陽能發電無論在技術經濟性方面,還是在與電力系統適應性方面,還存在許多亟待解決的問題,突出表現在以下幾方面:

一是經濟性仍是制約太陽能發電發展的主要因素。太陽能發電成本雖然已顯著降低,但與常規能源發電相比,光伏發電的經濟性仍然較差,目前光伏發電的成本是常規能源發電成本的3 倍左右。光熱發電設備制造產業基礎還比較薄弱,電站開發建設還處于示范階段,發電成本比光伏發電略高。在目前政策體系和市場機制下,經濟性差是制約太陽能發電規模化發展的主要因素。

二是并網運行管理是制約太陽能發電發展的關鍵因素。與建筑結合的分布式光伏發電是太陽能發電的重要應用方式,但我國尚未形成適應分布式發電發展的電力體制和價格機制。特別在電網接入和并網運行管理上,仍未建立與分布式發電相適應的電網接入和并網運行機制,無法充分發揮分布式光伏發電規模小、效率高、效益好的優勢,極大影響了分布式能源企業的積極性,制約了分布式光伏發電的大規模發展。

三是促進太陽能發電的政策體系還不完善。目前,促進太陽能發電發展的土地、價格、財稅等方面的經濟政策和電網接入等方面的技術政策還不夠完善,適應分布式光伏發電的電力管理體制還不成熟,完善太陽能發電政策體系、促進電力體制改革的任務十分迫切。

四是光伏制造業亟待轉型升級。我國光伏產品產能擴張過快,國內光伏產品應用市場培育不足,嚴重依賴國外市場,在國際市場需求增速下降和部分國家實行貿易保護主義后,產能過剩矛盾突出,企業經營壓力普遍加大。光伏制造關鍵技術研發滯后,主要生產設備依賴進口,缺乏核心競爭力,許多企業生產規模小、技術水平不高,低劣產品擾亂市場和無序競爭現象時有發生,產業亟待整合和轉型升級,行業管理需要加強。

二、指導方針和目標

(一)指導思想

高舉中國特色社會主義偉大旗幟,以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導,深入貫徹落實科學發展觀,按照加快培育和發展戰略性新興產業以及建立現代能源體系的要求,把加快發展太陽能發電作為優化能源結構、推進能源生產方式變革的重要舉措,以技術進步和發展方式創新為主線,促進太陽能發電產業規模化發展,提高太陽能發電的經濟性和市場競爭力,將太陽能發電產業培育成具有國際競爭力的優勢產業,為實現我國非化石能源發展目標和經濟社會可持續發展開辟新途徑。

(二)基本原則

規模發展與提高競爭力相結合。逐步擴大太陽能發電的應用規模,特別是分布式光伏發電系統應用,為太陽能發電的產業化發展提供市場空間。同時,繼續堅持市場競爭機制,加快推進技術進步,降低太陽能發電成本、提高其市場競爭力,為太陽能發電的大規模發展創造條件。

集中開發與分散利用相結合。在太陽能資源和土地資源較為豐富的西部地區,以增加當地電力供應為目的,建設大型太陽能電站;在太陽能資源較為豐富、經濟條件較好的中東部地區,優先利用建筑屋頂建設分布式光伏發電系統,實現集中開發、分散開發和分布式利用共同發展。

市場培育與發展方式創新相結合。通過建設一定規模的太陽能電站和大力推廣分布式光伏發電系統,積極培育持續穩定增長的國內太陽能發電市場。積極開展太陽能發電應用方式和投資、建設及運營模式創新,并能過電力體制機制改革創新,建立和完善太陽能多元化發展的政策體系,為太陽能發電提供廣闊的市場空間和良好的發展環境。

國內發展與國際合作相結合。全面完善國內太陽能發電產業體系,形成從技術研發、設備制造到各類應用及產業服務的全產業鏈。通過吸納國際技術創新資源和加強國際合作,促進我國太陽能發電技術進步和產業升級,推進我國太陽能發電設備和產品融入國際產業體系。繼續提高我國太陽能發電設備和產品的國際競爭力,形成國內國外兩個市場均衡發展的格局。

(三)發展目標

太陽能發電發展的總目標是:通過市場競爭機制和規模化發展促進成本持續降低,提高經濟性上的競爭力,盡早實現太陽能發電用戶側“平價上網”。加快推進技術進步,形成我國太陽能發電產業的技術體系,提高國際市場持續競爭力。建立適應太陽能發電發展的管理體制和政策體系,為太陽能發電發展提供良好的體制和政策環境。

具體發展指標是:

1、實現較大規模發展。到2015 年底,太陽能發電裝機容量達到2100 萬千瓦以上,年發電量達到250 億千瓦時。重點在中東部地區建設與建筑結合的分布式光伏發電系統,建成分布式光伏發電總裝機容量1000 萬千瓦。在青海、新疆、甘肅、內蒙古等太陽能資源和未利用土地資源豐富地區,以增加當地電力供應為目的,建成并網光伏電站總裝機容量1000 萬千瓦。以經濟性與光伏發電基本相當為前提,建成光熱發電總裝機容量100 萬千瓦。

2、產業競爭力明顯提高。光伏電池基礎研究與技術創新能力取得長足進步,建立比較完整的材料、生產裝備、系統集成和輔助服務產業體系,光伏電池轉化效率繼續提高,產業鏈全面優化,光伏電池技術和成本的全球競爭力進一步提高。太陽能光熱電站的整體設計與技術集成能力明顯提高,形成若干家技術先進的關鍵設備制造企業,具備光熱發電全產業鏈的設備及零部件供應能力。

3、政策體系和發展機制逐步完善。結合電力體制改革、電價機制改革,完善太陽能發電的政策體系和發展機制,建立有利于分布式可再生能源發電發展的市場競爭機制和電力運行管理機制,為太陽能發電產業發展提供良好的體制機制環境。通過新能源微網工程與新能源示范城市建設開展政策和發展模式創新,探索建立適合可再生能源發展的電力系統運行和管理模式。

在“十二五”發展的基礎上,繼續推進太陽能發電產業規模化發展,到2020 年太陽能發電總裝機容量達到5000 萬千瓦,使我國太陽能發電產業達到國際先進水平。

作者: 來源:太陽能發電網綜合 責任編輯:凌月