正泰新能董事長兼總裁陸川:未來海外光伏政策變化的幾種情景

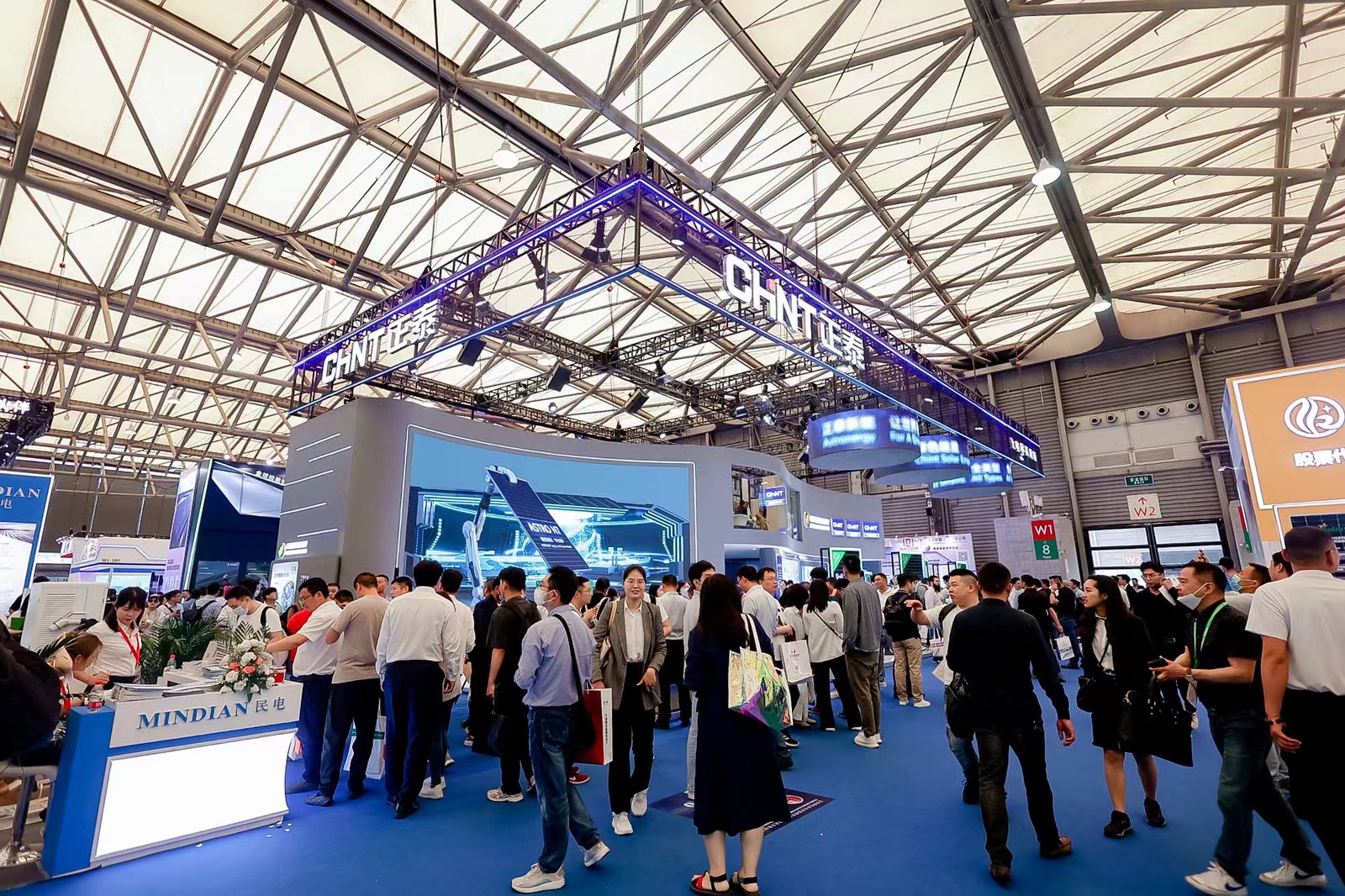

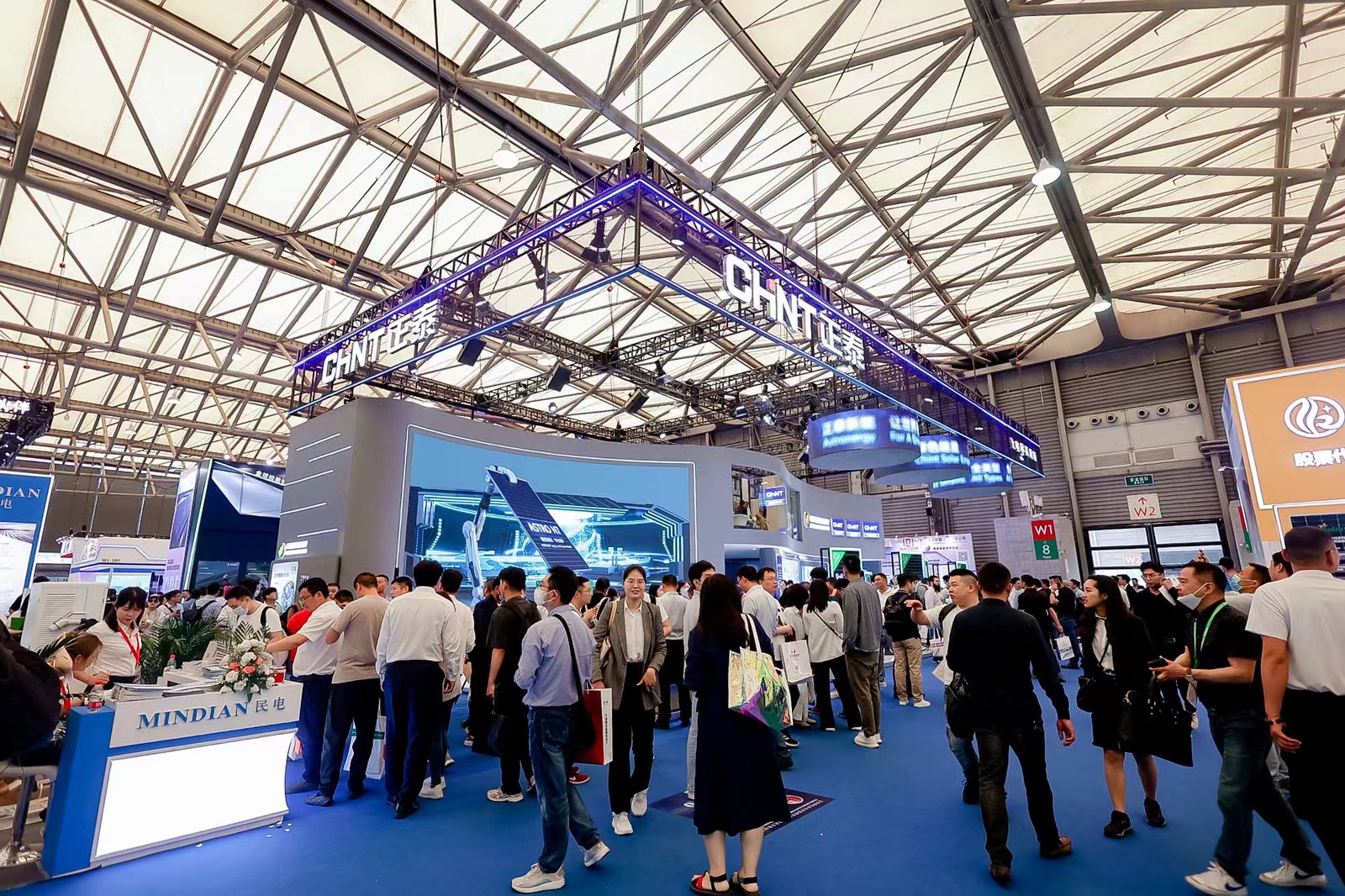

5月24日-26日,在SNEC第十六屆國際太陽能光伏展在上海舉辦,光伏龍頭企業正泰新能董事長兼總裁陸川 就未來海外市場政策變化等當前光伏行業相關熱點問題接受了太陽能發電網記者專訪。(文|吳軍杰)

對于近期美國光伏市場政策變化及其可能帶給光伏行業的影響,陸川認為,其變化可能會呈現一種漸進的過程,對光伏行業的影響也將會是漸進

5月24日-26日,在SNEC第十六屆國際太陽能光伏展在上海舉辦,光伏龍頭企業正泰新能董事長兼總裁陸川 就未來海外市場政策變化等當前光伏行業相關熱點問題接受了太陽能發電網記者專訪。

(文|吳軍杰)

對于近期美國光伏市場政策變化及其可能帶給光伏行業的影響,陸川認為,其變化可能會呈現一種漸進的過程,對光伏行業的影響也將會是漸進式的,而首當其沖受影響的就是東南亞四國的光伏制造業。

從短期來看,美國本土光伏產能遠遠無法滿足其裝機市場需求,如果要保障其裝機市場不出現大的動蕩,就必須依賴進口。目前,美國進口光伏組件主要來源于東南亞的越南、泰國、馬來西亞、印尼等四國。數據顯示,上述四國出口到美國的光伏組件滿足了美國超過90%以上的市場需求。

不僅如此,據陸川介紹,東南亞出口到美國的光伏組件在利潤方面也更具優勢,近期甚至達到了0.38美元每瓦的價格高位,相比出口到歐洲無關稅地區0.25美元左右的價格相比,在毛利水平上相差較多。

而實際上,東南亞光伏組件制造的主流生產成本并不比國內高多少,也就電池成本略高一點,其他方面的成本差距不大。

也正是基于此,陸川判斷,在未來,美國政府一定會對從東南亞進口光伏產品進行一些限制,特別是在美國財政部針對《通貨削減法案》(IRA)發布了優惠政策指導意見明確將對光伏進行高補貼之后,為防止美國的補貼利益輸送給進口光伏產品,必然會對東南亞進口光伏產品進行關稅等方面的限制。

陸川認為,這可能將是未來美國光伏市場政策變化的第一種情景。

在陸川看來,對于東南亞光伏制造企業來說,相對比較理想的情景,是美國市場的政策變化很可能是漸進式的,比如要求組件的主要原材料有部分須在東南亞當地生產。如果是這種情形,東南亞的光伏制造供應鏈完全能夠滿足,因為目前已有光伏玻璃、邊框、接線盒、背板等企業在東南亞設廠。

而隨著美國本土光伏產品供應能力的逐漸提升,美國可能會進一步提高對東南亞光伏供應鏈本地化程度的要求,比如要求電池本地化、拉棒切片也要本地化等。

在陸川看來,這很可能將是未來美國光伏市場政策變化的第二種情景。

第三種情景,則是要求到美國本土進行制造。

陸川認為,目前一些中國光伏企業開始在美國本土投資組件廠,就是為了應對這種可能的政策情景。

“不排除美國未來會采取一刀切的政策,要求電池、硅片也要在美國生產,但這可能會有一個比較長的過渡期,因為短期內美國本土的供應鏈是難以建立起來的。”

陸川認為,美國未來的政策變化大概率會采用這樣一個類似的過渡方案,其進度會以美國本土供應鏈的建設情況而定。

比如,在美國擁有一定規模的組件供應能力而其他環節的供應能力仍然不足時,允許美國組件制造企業從東南亞等地區采購非中國大陸的電池、硅片等。如此,一方面有可能促進光伏制造業向美國制回歸,另一方面其組件供應也不會斷檔。

對于中國光伏企業在美國投資制造最終能否順利拿到補貼,陸川抱持相對謹慎的態度。他認為,光伏企業究竟要不要到美國投資設廠,最好還是依據已有的政策情景更多從投資性價比的角度予以考量。

“從美國的角度來講,可能還是希望和大陸的供應鏈切割得越多越好,但未來究竟會怎么變,除了市場需求會不會出現斷供這個基本的依據,同時也與未來的國際地緣政治大形勢息息相關。”

相比美國而言,陸川認為,歐洲市場未來的政策發展趨勢,可能會更為務實理性一些。“歐洲過去有關稅,后來之所以取消,其實就是一種理性的表現。”

“最近我去歐洲,在與當地客戶的交流中感覺到,他們有一些人雖然也不希望完全從中國進口光伏產品,但由于從其他地區進口會大幅拉升系統投資成本,從而導致收益率下降,因此他們更希望最多做一些進口來源的比例要求。”

“雖然歐洲的不少設備制造商希望完全實現歐洲制造,但很多電站投資者都不希望出現這種情況,他們的想法是最好給出一個配額,比如5-10%由歐洲供應,這部分可以享受特殊的補貼政策。如此,既有利于部分制造向歐洲回歸,也有利于歐洲光伏裝機市場的平穩發展。”

在陸川看來,歐洲到2030年的市場規劃是清晰的,而且這個規劃是歐盟對所有成員國的一個義務性條款,是必須要實現的,不然就會影響到其拿到歐盟的補貼。

與此同時,歐洲還提出將大力發展清潔能源制氫,按其清潔能源制氫規劃,未來歐洲需要的清潔能源裝機至少是現在的5~10倍。

“這對于未來個別國家市場政策波動帶來的沖擊,會是一個很好的平衡。”

對于今年全球光伏市場的新增裝機情況,陸川預計,估計會在280-300吉瓦左右。其中,中國估計會達到160~180吉瓦。

本次展會,正泰集團旗下組件制造企業正泰新能隆重發布了其最新產品ASTRO N7,并獲得了全球首批cTÜVus證書授證。

對于近期美國光伏市場政策變化及其可能帶給光伏行業的影響,陸川認為,其變化可能會呈現一種漸進的過程,對光伏行業的影響也將會是漸進式的,而首當其沖受影響的就是東南亞四國的光伏制造業。

從短期來看,美國本土光伏產能遠遠無法滿足其裝機市場需求,如果要保障其裝機市場不出現大的動蕩,就必須依賴進口。目前,美國進口光伏組件主要來源于東南亞的越南、泰國、馬來西亞、印尼等四國。數據顯示,上述四國出口到美國的光伏組件滿足了美國超過90%以上的市場需求。

不僅如此,據陸川介紹,東南亞出口到美國的光伏組件在利潤方面也更具優勢,近期甚至達到了0.38美元每瓦的價格高位,相比出口到歐洲無關稅地區0.25美元左右的價格相比,在毛利水平上相差較多。

而實際上,東南亞光伏組件制造的主流生產成本并不比國內高多少,也就電池成本略高一點,其他方面的成本差距不大。

也正是基于此,陸川判斷,在未來,美國政府一定會對從東南亞進口光伏產品進行一些限制,特別是在美國財政部針對《通貨削減法案》(IRA)發布了優惠政策指導意見明確將對光伏進行高補貼之后,為防止美國的補貼利益輸送給進口光伏產品,必然會對東南亞進口光伏產品進行關稅等方面的限制。

陸川認為,這可能將是未來美國光伏市場政策變化的第一種情景。

在陸川看來,對于東南亞光伏制造企業來說,相對比較理想的情景,是美國市場的政策變化很可能是漸進式的,比如要求組件的主要原材料有部分須在東南亞當地生產。如果是這種情形,東南亞的光伏制造供應鏈完全能夠滿足,因為目前已有光伏玻璃、邊框、接線盒、背板等企業在東南亞設廠。

而隨著美國本土光伏產品供應能力的逐漸提升,美國可能會進一步提高對東南亞光伏供應鏈本地化程度的要求,比如要求電池本地化、拉棒切片也要本地化等。

在陸川看來,這很可能將是未來美國光伏市場政策變化的第二種情景。

第三種情景,則是要求到美國本土進行制造。

陸川認為,目前一些中國光伏企業開始在美國本土投資組件廠,就是為了應對這種可能的政策情景。

“不排除美國未來會采取一刀切的政策,要求電池、硅片也要在美國生產,但這可能會有一個比較長的過渡期,因為短期內美國本土的供應鏈是難以建立起來的。”

陸川認為,美國未來的政策變化大概率會采用這樣一個類似的過渡方案,其進度會以美國本土供應鏈的建設情況而定。

比如,在美國擁有一定規模的組件供應能力而其他環節的供應能力仍然不足時,允許美國組件制造企業從東南亞等地區采購非中國大陸的電池、硅片等。如此,一方面有可能促進光伏制造業向美國制回歸,另一方面其組件供應也不會斷檔。

對于中國光伏企業在美國投資制造最終能否順利拿到補貼,陸川抱持相對謹慎的態度。他認為,光伏企業究竟要不要到美國投資設廠,最好還是依據已有的政策情景更多從投資性價比的角度予以考量。

“從美國的角度來講,可能還是希望和大陸的供應鏈切割得越多越好,但未來究竟會怎么變,除了市場需求會不會出現斷供這個基本的依據,同時也與未來的國際地緣政治大形勢息息相關。”

相比美國而言,陸川認為,歐洲市場未來的政策發展趨勢,可能會更為務實理性一些。“歐洲過去有關稅,后來之所以取消,其實就是一種理性的表現。”

“最近我去歐洲,在與當地客戶的交流中感覺到,他們有一些人雖然也不希望完全從中國進口光伏產品,但由于從其他地區進口會大幅拉升系統投資成本,從而導致收益率下降,因此他們更希望最多做一些進口來源的比例要求。”

正泰新能展會現場

據陸川了解,目前歐洲的光伏協會有一個正在游說的政策方案,其中建議,在大歐洲范圍采購5-10%的比例,其余90-95%仍然從中國進口。

“雖然歐洲的不少設備制造商希望完全實現歐洲制造,但很多電站投資者都不希望出現這種情況,他們的想法是最好給出一個配額,比如5-10%由歐洲供應,這部分可以享受特殊的補貼政策。如此,既有利于部分制造向歐洲回歸,也有利于歐洲光伏裝機市場的平穩發展。”

在陸川看來,歐洲到2030年的市場規劃是清晰的,而且這個規劃是歐盟對所有成員國的一個義務性條款,是必須要實現的,不然就會影響到其拿到歐盟的補貼。

與此同時,歐洲還提出將大力發展清潔能源制氫,按其清潔能源制氫規劃,未來歐洲需要的清潔能源裝機至少是現在的5~10倍。

“這對于未來個別國家市場政策波動帶來的沖擊,會是一個很好的平衡。”

對于今年全球光伏市場的新增裝機情況,陸川預計,估計會在280-300吉瓦左右。其中,中國估計會達到160~180吉瓦。

本次展會,正泰集團旗下組件制造企業正泰新能隆重發布了其最新產品ASTRO N7,并獲得了全球首批cTÜVus證書授證。

作者:吳軍杰 來源:太陽能發電網 責任編輯:jianping

太陽能發電網|m.www-944427.com 版權所有