太陽能光伏行業的商業本質是什么?

太陽能行業本質是制造業,一個必須通過技術進步和規模效應實現“平價上網”的制造業。

整個行業做的就是軍備競賽,燒錢、擴產、再擴產,然后更低的ASP和毛利率,即使價格戰打的再兇猛,僵尸產能如賽維、尚德和英利仍然在開工,落后產能無法被淘汰。這種軍備競賽似乎看不到頭,讓人絕望。

如果從14年到現在,你像kukukki一樣看好太陽能的未來,然后買了太陽能行業的公司,看著天天創新高的指數和阿里巴巴、騰訊、FB、GOOG,估計你也早已絕望。如果看同樣是帶Si的半導體行業的英偉達,估計要懷疑人生了。

的確,一家全球太陽能行業最大的組件公司,年銷售額超過30億美元,市值卻不到6億美元。如果帶硅的行業都叫半導體行業,那么這家公司涉及業務包括“芯片設計”(硅片和電池片)和“封裝”(組件)的“半導體企業的毛利率甚至還不如一家半導體行業的“封測”公司。

1.毛利率低和凈利潤率低并不可怕,美國零售業的Costco凈利潤率低到只有2%,但市值近800億美金。

2.但光伏行業不只是毛利率和凈利潤率低的可怕,ASP“永遠”在下降,而且未來幾年還要下降。試想,你買的一家公司的產品,銷售單價每年都在下滑,而且是不以人的意志為轉移。

3.這不算壞,這些行業的公司不但盈利能力奇差,ROE低的可憐,而且每年都需要動輒幾十億的資金來擴充產能,自由現金流常年為負。

4.這也還不算壞,常年現金流為負導致公司沒有造血能力,銀行成了主要的錢袋子,行業的公司各個債臺高筑。

5.這也還不算壞,現在似乎離平價上網越來越近了,行業的某些公司還低價私有化了。

看了那么多行業,幾乎找不到第二個如此爛的行業了。

以上應該是所有空頭做空的理由了。

看一個行業的公司還是要回歸根本,毛利率低、凈利潤率、ASP在下降、杠桿高,這些問題其實也不只是在光伏行業才存在的問題,像地產、銀行行業也是杠桿高,眾多的零售企業也是毛利率低的可憐,所以每個行業都有其特點,但即使存在這些特點未必就不會誕生偉大的公司和牛股。

那么,太陽能行業的商業本質是什么呢?

太陽能行業本質是制造業,一個必須通過技術進步和規模效應實現“平價上網”的制造業。

I. 先談制造業

制造業就是花錢建工廠、買設備,同時把生產出的產品賣給企業或者消費者。

在太陽能光伏行業中,這些組件廠商花錢建工廠,買各種爐子,將上游買來的多晶硅最終加工成組件,賣給下游的EPC企業,這些光伏組件廠賺取的就是組件與多晶硅原料之間的差價。

那么,這些公司建工廠買設備需要花多少錢呢?

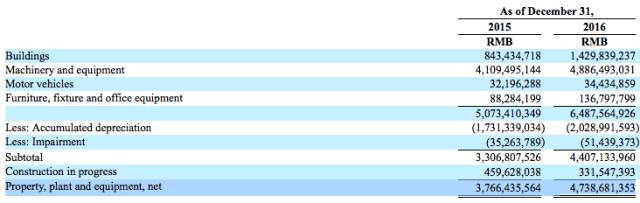

我們看行業最大的組件企業晶科能源,2016年年底累計固定資產64.87億人民幣,累計折舊20.28億人民幣,凈固定資產47.38億。

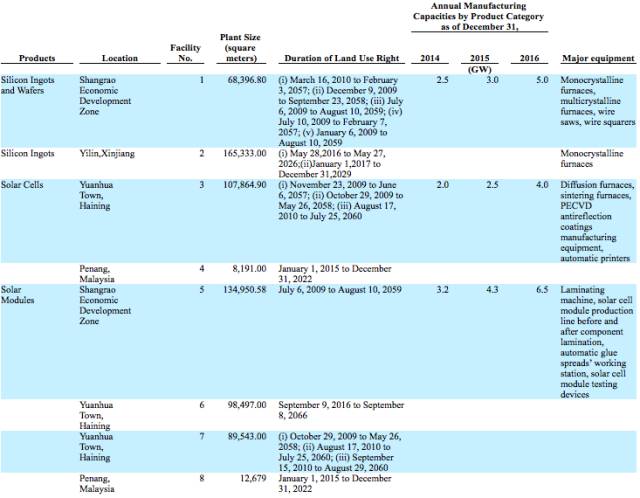

截止2016年12月31日,晶科能源共有5GW的鑄錠和切片,4GW電池片、6.5GW組件產能。由于組件的每W投資額度不算大,這里就折算成4.5GW的全產業鏈產能。相當于晶科能源投資了64.87億,建立了4.5GW的全產業鏈產能,平均每W的投資額度為1.4元。

也就是說晶科能源每投資1.4元,就能產生1W的中游全產業鏈的產能,而1W的產能生產的組件能夠銷售2.5元,如果凈利潤率為5%的話,那么1.4元投資1年能賺回0.125元,在無杠杠條件下,這筆投資需要11年回本;如果凈利潤率為10%的話,那么1.4元投資1年能賺回0.25元,那么這筆投資5.6年就能回本,加上杠桿,回本成本會更快。

從商業的角度,如果凈利潤率能達到10%,那真是一個不錯的生意。

遺憾的是,現在大多數企業凈利潤率只有2、3個點,甚至很多都在盈虧平衡線。這就導致太陽能行業公司的ROE都很低,甚至看上去完全是一筆收不回投資的投資,但是這筆投資又不得不投,因為“平價上網”。

作者:曉月初升 來源:三錢二兩 責任編輯:wutongyufg

太陽能發電網|m.www-944427.com 版權所有